الروس في التاريخ الإسلامي.. رحلة مع القواعد الحاكمة للعلاقة

"من (السلطان) أوزبك إلى أمرائنا كبيرهم وصغيرهم وغيرهم: إن كنيسة بطرس مقدّسة، فلا يحل لأحد أن يتعرّض لها أو لأحد من خدمها أو قسيسيها بسوء، ولا أن يستولي على شيء من ممتلكاتها أو متاعها أو رجالها، ولا أن يتدخل في أمورها، لأنها مقدسة كلها. ومن خالف أمرنا هذا -بالاعتداء عليها- فهو أثيم أمام الله وجزاؤه منا القتل"!!

هذا نص تاريخي ثمين نقله لنا المؤرخ البريطاني الشهير توماس أرنولد (ت 1348هـ/1930م) في كتابه ‘الدعوة إلى الإسلام‘، عازيا إصداره إلى السلطان المغولي المسلم محمد أوزبك خان (ت 742هـ/1341م) الذي كان يحكم موسكو وكييف، وضمّنه مرسوما خاطب به مطران الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في كييف.

ولعل كلمات هذا الميثاق السلطاني الإسلامي -الذي بموجبه تمتعت المسيحية الأرثوذكسية الروسية بالحرية الدينية في أسمى وأكمل صورها- هي خير ما نفتتح به هذه الإطلالة على العلاقات بين الروس والمسلمين على مسرح التاريخ، بما شهدته من لحظات موادعة ومحطات مصارعة.

بل إن عدم مساس المغول المسلمين حينها بوضعية كاتدرائية الروس الكبرى -كما فعل مثلا العثمانيون لاحقا مع كنيسة "آيا صوفيا" البيزنطية- كان لحظة فارقة في تاريخ روسيا القومي والديني؛ فقد حمى مسيحيتَها من أن تلقى نفس مصير المسيحية البيزنطية على ما نالته هي الأخرى من حرية وحماية عثمانية. وإذا كان من شيء مهم بقي لروسيا من عهود خضوعها لحكم المسلمين؛ فلا بد أن يأتي في صدارته ذلك الموقف الحضاري العظيم في شتى دلالاته.

والواقع أن هذا الموقف المغولي الإسلامي من الكنيسة الروسية هو لحظة تنويرية كبرى تعدّ امتدادا لنظيرتها المؤسسة لها أيام الصحابة عندما دخل الإسلام منطقة القوقاز، وتتباين مع سياق الصراع الكبير الذي طبع معظم تاريخ علاقة الروس بالعالم الإسلامي، وظل –بشكل عام- خطًّا ساخنا اتصل منذ عصر الصحابة وحتى لحظة الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين الساعي لإحياء أمجاد الإمبراطورية الروسية.

لقد حكمت علاقةَ الروس بالعالم الإسلامي قواعدُ ثابتة في غالبها الأعم؛ ومن أهم تلك القواعد إحساس الروس بهويتهم الثقافية والعرقية في إطار التحدي القائم بمنطقة القوقاز حيث المناطق المسلمة التي سادها تاريخيا الحكم الإسلامي، ولا يزال الروس يسعون لإبقائها تحت هيمنتهم بالقوة أو بالترويض، على غرار ما يحدث الآن في التحالف القائم بين موسكو ونظام رمضان قديروف في جمهورية الشيشان، الذي أعلن أن بنادقه ستعانق بنادق الجيش الروسي في غزوه الجاري لأوكرانيا.

ومن تلك القواعد انكشاف الأمتين ثقافيا كل منهما أمام الآخر؛ فقد قام المؤرخون والرحالة المسلمون بكتابة تقارير ودراسات معمقة تتناول الشخصية الروسية؛ فكشفت سماتها ونمط عيشها الاجتماعي، وحددت انتماءها الديني (وثنيا ثم مسيحيا)، ووصفت سلوكها السياسي والحربي.

وقد كانت تلك الدراسات من العمق والاتساع بحيث أثّرت حتى في العقل الروسي المعاصر وأثْرته، وعدّها المؤرخون الروس أولى المعلومات التاريخية الموثقة عن حياة أمتهم. ولا نقول إن الروس كانوا أقل من المسلمين حرصا على مثل تلك الدراسات إلا أن أعمالهم جاءت –ضمن سياق ظاهرة الاستشراق- متأخرةً بنحو ألف سنة عما فعله المسلمون.

ومن تلك القواعد أيضا حركة المغامرات العسكرية التي شهدتها –ولا تزال- ساحة الجغرافيا السياسية الممتدة من السواحل الدافئة في الشرق الأوسط إلى أقصى الشرق الروسي في المناطق السيبيرية؛ حيث حرص الروس تاريخيا على التمكين لحضورهم بالقوة الصلبة، أو بإقامة تحالفات سياسية مع بعض الحكام المسلمين لإقامة قواعد لهم بالمنطقة، ولذلك حاولوا اختراق جبهة المماليك في مصر العثمانية أكثر من مرة، ناهيك عما كان لهم من دور داعم للقوى الأوروبية في الحروب الصليبية، وعن مواجهتهم الدامية والطويلة للدولة العثمانية.

لكن أشد النقاط الساخنة اشتباكا بين الطرفين هي تلك التي دارت رحاها بين المكوّن الإسلامي التركي والمكوّن المسيحي السُّلافي الروسي، لاسيما أن هناك مشتركات عديدة بينهم من حيث البيئة الجغرافيا المتشابهة، وبعض السمات الشخصية المتقاربة شجاعة وفروسية، ونزعة الدمج بين القومية والعقيدة الدينية، وبزوغ الإمبراطوريتين التركية ثم الروسية في أزمنة متقاربة ومجال حيوي متطابق، بل إن التحالفات التركية الحديثة مع الغرب كان أحد أسبابها صنع حلفاء يقوّون الجبهة التركية أمام روسيا السوفياتية.

إن "إسلام الترك" و"تنصُّر الروس" حدث تاريخي بالغ الأهمية في ماضي هذه المنطقة وحاضرها ومستقبلها؛ وهو ما يلقي هذا المقال -الذي يأتي في ذكرى مرور 1100 سنة على صدور أول دراسة عربية عن تاريخ الروس- ضوءا عليه؛ فيكشف سياقات نشأته وتطوره، ويتناول آليات علاقاته سلما وحربا، ويرصد تأثيرات تداعياته في تشكُّل مصائر دول وشعوب المنطقة طوال عشرة قرون.

فتوح جريئة

فتوح جريئة

من أجل فهم مشهد اليوم الذي يبدو غريبا وغير مألوف في تاريخ العلاقة بين روسيا وجوارها الإسلامي؛ علينا أن نعود إلى صفحات التاريخ الذي كشف لنا قصة تشابك الروس والشيشان (جاء الاسم أصلا من لفظ: ججان/ججن = تششن) ومسلمي القوقاز والقِرَم في العموم، فلقد شقت الفتوحات الإسلامية طريقها -منذ خلافة عمر بن الخطاب (ت 23هـ/645م)- حين أتم المسلمون فتح العراق وأجزاء من شمال إيران.

فقد قرر قادة الفتح التوجه شمالا قرابة سنة 20هـ/641م؛ إذْ بدؤوا في فتح أذربيجان التي كانت خاضعة للدولة الفارسية الساسانية، وقد استمرت هذه المحاولة عامين كاملين، ذلك أن "المُغِيرة بن شعبة (ت 50هـ/671م) غزا أذربيجان من الكوفة في سنة اثنتين وعشرين (22هـ/644م) حَتَّى انتهى إليها، ففتحها عنوة ووضع عليها الخراج"؛ طبقا للمؤرخ البلاذري (ت 279هـ/892م) في ‘فتوح البلدان‘.

ثم واصل المسلمون إرسال جيوشهم إلى عموم منطقة جنوبي القوقاز، فكان من قادتها الصحابة الأجلاء: حذيفة بن اليمان (ت 36هـ/657م)، وسُراقة بن عمرو (ت نحو 23هـ/645م)، وعبد الرحمن بن ربيعة الباهلي (ت 31هـ/653م)، ثم المغيرة بن شُعبة، والأشعث بن قيس (ت 42هـ/663م) والوليد بن عقبة (ت 61هـ/682م) وسعيد بن العاص (ت 59هـ/680م).

كانت إستراتيجية الفتوح الإسلامية في جنوبي القوقاز تتطلع إلى مناطق أرمينية التي تضم اليوم مناطق شرقي تركيا وأرمينيا وجورجيا وبعض مناطق جنوبي وسط القوقاز، أما سكان هذه المناطق فكانوا من الأغلبية الأرمنية والرومية والكُرْجية (= الجورجية) التي توالي الدولة البيزنطية.

ولقد اتجهت الفتوحات الإسلامية صوب مدينة "باب الأبواب" (دَرْبَند) وكانت عاصمة مناطق "الأبواب"، وهي مناطق القوقاز الغربية القريبة من بحر قزوين -الذي كان يسمى "بحر الخزر"- والتي تُعرف اليوم بداغستان والشيشان وغيرهما.

وهذه المناطق كانت خاضعة لسلطة مملكة الخزر اليهودية، و"الخزر" خليط من أعراق تركية وشركسية هاجرت من وسط آسيا منذ قرون إلى تلك المناطق، ثم دانوا باليهودية وأقاموا فيها دولة قوية للغاية حكمت الأراضي الواسعة من القرن الأول الهجري/الـ11م بجوار بحر قزوين، ومن بحيرة "وان" جنوبا إلى البحر الأسود -الذي كان يسمى "بحر بنطس"- إلى كييف عاصمة أوكرانيا، ومن بحر "آرال" -الذي كان يسمى "بحر خوارزم"- إلى المجر في وسط أوروبا.

ورغم قوة هذه المملكة وحصانتها الجغرافية؛ فقد استطاع الفاتحون اختراقها نحو سنة 22هـ/642م، ويورد ابن جرير الطبري (ت 310هـ/922م) -في تاريخه- نصَّ معاهدة الصلح التي أبرمها قائد جيش الفتح الإسلامي مع أهل أرمينية، فكان مما جاء فيها:

"بسم اللَّه الرحمن الرحيم؛ هذا ما أعطى سراقةُ بن عمرو -عاملُ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- شهربراز وسكانَ أرمينية والأرمن من الأمان؛ أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وملّتهم ألا يضاروا ولا ينتقضوا، وعلى أهل أرمينية والأبواب أن ينفروا لكل غارة، وينْفذوا لكل أمر ناب".

محاولات متكررة

وحين أتم المسلمون فتوح أذربيجان وأرمينية والأبواب من مناطق جنوبي وشرقي القوقاز؛ تطلعت أعينهم إلى شماليّه فأتموا الصلح مع أهل "طفليس" أو "تفليس/تبليس" (عاصمة جورجيا اليوم) دون قتال. وكان مما جاء في كتاب الصلح التزام المسلمين "لأهل طفليس بالأمان على أنفسهم وبِيَعهم (= كنائسهم) وصوامعهم وصلواتهم ودينهم عَلَى إقرار بالصَّغار (= الخضوع والتبعية) والجزية"؛ وفقا للبلاذري في ‘فتوح البلدان‘.

بل رأينا تقدم القوات الإسلامية باتجاه مناطق جنوبي روسيا اليوم ليقيموا لهم موقعًا على الجانب الأوروبي من القوقاز، وعلى رأسها مدينة "بَلَنْجر" كبرى مدن مملكة الخزر، وهي المعروفة اليوم بمدينة أستراخان عاصمة "فيدرالية أستراخان أوبلاست" الواقعة شمالي بحر قزوين.

وقد غزا الصحابي عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي هذه المناطق مرارًا "في إمارة عمر، ثم إنه غزاهم غزوات في زمن عثمان (بن عفان ت 35هـ/655م)"؛ حسب الطبري. ثم إن استشهاد ابن ربيعة في غزوته الأخيرة لأستراخان سنة 32هـ/652م كتَب بداية النهاية لمرحلة مهمة من الفتوحات الإسلامية لوسط وشمال القوقاز.

تضنّ علينا المصادر التاريخية الإسلامية بمعلومات مفصّلة عن مرحلة ما بعد سنة 32هـ/652م بمنطقة شمالي القوقاز التي كانت تحت سيطرة مملكة الخزر، ولعل ذلك يعود إلى الحروب الداخلية التي انشغل بها المسلمون منذ استشهاد عثمان بن عفان سنة 35هـ/655م وحتى انقضاء النصف الأول من الدولة الأموية، وما صاحب ذلك من تجرُّؤ البيزنطيين على أراضي الإسلام ومحاولة الأمويين دفعهم أو الحد من خطورتهم.

وبالتزامن مع ذلك كله؛ اندلعت اضطرابات بمنطقة القوقاز الجنوبي (أرمينية وأذربيجان) فتراوحت الأوضاع فيها بين التصعيد والتهدئة. وقد بلغ الصراع الإسلامي الخَزَرِي ذروته فيما بين عامي (111- 126هـ/730- 745م)؛ فاجتاحت مملكة الخزر اليهودية المناطق الجنوبية للقوقاز بجورجيا وأرمينيا، وهزموا المسلمين في وقائع مختلفة أشهرها معركة أرْدَبِيل (تقع اليوم شمال غربي إيران) سنة 111هـ/730م، إذْ "تكاثرت الخزر والتُّرك على المسلمين.. بمرج أرْدَبِيل"؛ طبقا لابن الأثير (ت 630هـ/1233م) في ‘الكامل في التاريخ‘.

استطاع الخزر استغلال هذا النصر العسكري بالتقدم نحو أذربيجان، لكن جيش المسلمين سرعان ما "كسر طاغية الخزر.. ونزل النصر" على جنود المسلمين. أما عملية التطويق والتوغل في الشمال -نحو داغستان- فقد تزعمها القائد والأمير الأموي مَسْلَمَة بن عبد الملك بن مروان (121هـ/738م) الذي "بثّ سراياه وافتتح حصونا، فحرّق الملاعينُ أنفسهم في حصونهم عند الغلبة"؛ وفقا للذهبي (ت 748هـ/1348م) في ‘تاريخ الإسلام‘.

وظل المسلمون يرتكزون في الشمال القوقازي سنوات عدة حققوا فيها انتصارات كبيرة للغاية بدءا من سنتيْ 118-119هـ/737-738م اللتين فيهما "غزا مروان بن محمد (صار لاحقا آخر خلفاء بني أمية ت 132هـ/750م) من أرمينية غزوة السائحة"، التي كان من نتائجها أن ضاق بشدةٍ المجالُ الذي تمكنت بلاد الخزر من البقاء فيه حيةً، وبالتالي جرى تثبيت حدود الإسلام في هذا الاتجاه فوق القوقاز بشكل دائم"؛ حسب المؤرخ البريطاني دوغلاس دنلوب (ت 1408هـ/1987م) في كتابه ‘تاريخ يهود الخزر‘.

ويُعلق دنلوب على نتائج هذا التوغل في بلاد الخزر؛ فيقول إن مروان بن محمد "وصل هذه المرة إلى مفتاح النجاح، ولو أن بلاد الخزر جرى إخضاعها واحتلالها بشكل دائم.. لشهدت السنوات التالية -بلا شك- حملات إسلامية كبرى على الدون (= نهر بجنوب غربي روسيا) أو الدنيبر"، وهو نهر يفصل الأقاليم الشرقية من أوكرانيا عن غربيها.

وافد جديد

في العصر العباسي وتحديدا في خلافة هارون الرشيد (ت 193هـ/809م)؛ وقع عام 183هـ/799م هجوم كبير من أهل القوقاز الشمالي القاطنين بمملكة الخزر اليهودية على القوقاز الجنوبي (أرمينية وأذربيجان) "فانتهكوا أمرا عظيما لم يُسمع في الإسلام بمثله"!؛ وفقا للطبري الذي يضيف أن الرشيد أرسل اثنين من قادة جيوشه "إلى أرمينية.. وأخرجا الخزر، وسُدّت الثُّلمة". ويبدو أن هذه "الثلمة" كانت ثغرة جبلية بين شمال القوقاز وجنوبيه دخل منها الخزر فنفّذوا هجومهم على المسلمين.

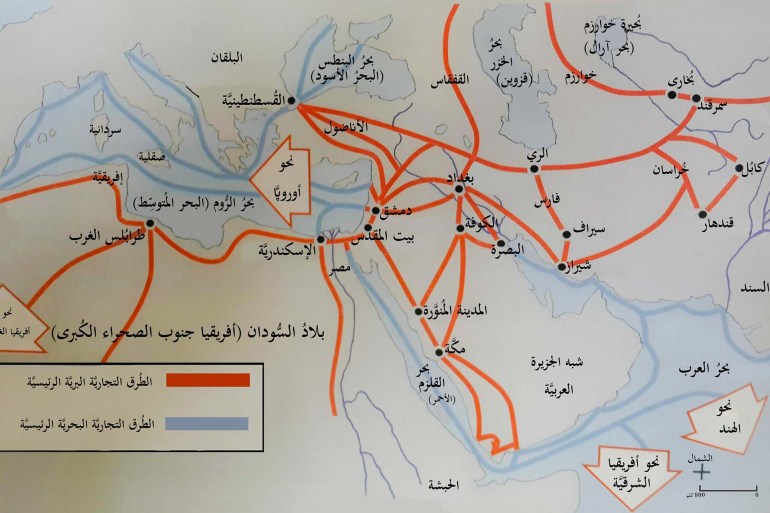

ظلت العلاقات الإسلامية الخزرية -طوال العصر العباسي- تراوح مكانها بين التصعيد والتهدئة. وفي هذا العصر؛ بدأ الروس في الظهور على صفحات مصادر التراث الإسلامي، ففي القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي نجدُ الجغرافي ابن خـُرْداذَبَهْ (ت 280هـ/893م) يتناول -في كتابه ‘المسالك والممالك‘- أخبار الروس بشيء من الدقة اللافتة، فيتحدث عن أصلهم وأنواع سلعهم وخطوط رحلاتهم التجارية البرية والبحرية.

فهم حسب وصفه: "جنس من الصقالبة (= الشعوب السلافية)، يحملون جلود الخزّ وجلود الثعالب السود والسيوف (للتجارة) من أقصى صقلبة (شمال شرقي ووسط أوروبا) إلى البحر الرومي (= البحر الأبيض)، فيعشِّرهم (= يأخذ منهم العُشُور/الجمارك) صاحبُ الروم (= ملك البيزنطيين)..، وربما حملوا تجارتهم من جُرجان (تقع شمالي إيران) على الإبل إلى بغداد، ويُترجِم عنهم الخَدَم الصقالبة [المقيمون ببغداد]، ويدّعون أنهم نصارى فيؤدّون الجزية".

وهذا النص لابن خـُرْداذَبَهْ شديد الدقة في أمور عدة؛ أولها إدراك المسلمين للأبعاد الجغرافية لأراضي "الصقالبة" وهم السلاف سكان شرق ووسط أوروبا، والذين يكوّنون اليوم شعوب روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وشرق أوروبا وحتى بعض دول البلقان، وتحديده "أقصى صقلبة" دليل على أن موطن الروس الأصلي يقع في شمالي أوكرانيا وشرقي أوروبا الحالية.

ثم إن عملهم في تجارة الجلود والسيوف أكده العديد من المؤرخين الذين جاؤوا بعد ابن خـُرْداذَبَهْ، والأكثر أهمية هو قوله: "يدّعون أنهم نصارى" مما يعني تشكك المسلمين في ديانتهم؛ وهذا صحيح لأن الروس إنما اعتنقوا المسيحية في نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي، أي بعد وفاة ابن خرداذبه بقرن على الأقل.

وبعد ثلاثة عقود من وفاة ابن خرداذبه؛ يبدو أن العلاقات الروسية العباسية شهدت نقلة نوعية بفضل ازدهار التجارة بين الجانبين، إذْ وسّع الروس تجارتهم تدريجيا في المناطق المتاخمة لبحر الخزر (بحر قزوين)، بعد أن سمح لهم الخزر بالتجارة عبر هذا البحر مقابل ضريبة محددة، ليصلوا من ثم إلى مناطق الإسلامية جنوبي القوقاز وشمالي إيران.

وقد أدى ذلك إلى وصول التجار الروس إلى العاصمة العباسية بغداد، فأكثروا التردد عليها وصاحب نشاطهم التجاري هذا وجود جالية سُلافية في بغداد، كان على رأسها "الخدم الصقالبة" الذين عملوا في وظائف مختلفة ومرموقة في أجهزة الدولة العباسية، منها قصور الخلفاء ومؤسسة الجيش وإدارات الترجمة.

علاقات منوعة

أتاح هذا الاختلاط بالروس –تجارا وجالية- معرفة أكثر عنهم وعن بلادهم لدى المؤرخين والجغرافيين المسلمين؛ حتى إنهم عرفوا لفظ "روسيا" وتكلموا عن أصل معناه اللغوي؛ فهذا المؤرخ الجغرافي المسعودي (ت 346هـ/957م) يتطرق للحديث عن "أجناس الروس"، فيذكر أن "الروم تسميهم «روسيا»، ومعنى ذلك: الحُمْر"!

كما يحدثنا حمزة بن الحسن الأصفهاني (ت 360هـ/971م) -في كتابه ‘التنبيه على حدوث التصحيف‘- عن معرفة المسلمين باللغة الروسية؛ فيقول: "وجُلُّ كتابات الأمم.. اثنتا عشرة كتابة...، فخمسٌ منها اضمحلت وبطل استعمالها وذهب مَنْ يعرفها..، وثلاث قد بقي استعمالها في بلادها وعُلم من يعرفها في بلدان الإسلام وهي: الروسية...".

ويرسم الرحالة الأندلسي بنيامين التُّطَيلى (ت 569هـ/1173م) –في كتاب رحلته- حدودَ "أراضي روسيةَ (= روسيا)"، فيقول إنها "واسعة الأرجاء تمتد من نواحي براغ إلى كييف المدينة الكبرى". ومدينة كييف كانت تُعرَف في مصادر المسلمين بمدينة "كويابة"، وذكروا أنها كانت "أقرب مدينة من مدن الروس للمسلمين، وهي مكان ذو نِعَمٍ وبها مستقر الملك"؛ وفقا لمؤلف كتاب ‘حدود العالم من المشرق الى المغرب‘، وهو كاتب مجهول توفي بعد سنة 372هـ/983م.

وبفضل العلاقات الإسلامية المتشعبة مع بلاد الروس من الصقالبة وغيرهم؛ أرسل ألْمِشْ بن يِلْطوار (ت بعد 313هـ/925م) ملِك الصقالبة إلى الخليفة العباسي ببغداد المقتدر بالله (ت 320هـ/932م) وفدًا يطلب منه إرسال أحد العلماء لـ"يفقّهه في الدين، ويُعرّفه شرائع الإسلام، ويبني له مسجدًا، وينصب له منبرًا ليقيم عليه الدعوة له (= الخليفة العباسي) في بلده وجميع مملكته، ويسأله بناء حصنٍ يتحصّن فيه من الملوك المخالفين له؛ فأُجيب إلى ما سأل"؛ حسبما ذكره في كتاب رحلته الفقيهُ القاضي أحمد بن فضلان (ت بعد 310هـ/922م).

وابن فضلان هذا كان ضمن وفد سفارة الخليفة المقتدر إلى ملك الصقالبة والروس، وقد حدثنا عن أعضاء وفد السفارة العباسية برئاسة شخص روسيٍّ كان موظَّفا في بلاط الخلافة اسمه "سوسن الرُّسّي" أي الروسي (ت بعد 310هـ/922م)؛ فقال: "وكان الرسول إلى المقتدر من صاحب الصقالبة رجل يقال له عبد الله بن باشتو الخزري، والرسول من جهة السلطان سوسن الرُّسّي..، وتكين التركي، وبارس الصقلابي، وأنا معهم".

وعن مهمة سفارة الصقالبة إلى الخليفة العباسي؛ يقول كبير المستشرقين الروس إغناطيوس كراتشكوفسكي (ت 1371هـ/1951م) –في ‘تاريخ الأدب الجغرافي العربي‘- إن "بلغار الفولغا.. أرسلوا رسولا إلى عاصمة الخلافة يرجون العون ضد ضغط الخزر عليهم من الجنوب، وأن ينفذ إليهم من يفقههم في الدين ويعرفهم بشعائر الإسلام الذي اعتنقوه منذ عهد غير طويل، وقد أرسلت إليهم سفارة تحت رئاسة سوسن الرُّسّي، كان من أفرادها أحمد بن فضلان كفقيه ذي خبرة".

وقد أمدنا ابن فضلان بتفاصيل مهمة عن حياة الروس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية، وكانوا حينها لا يزالون على الوثنية؛ وهي معطيات لا يزال المؤرخون الروس يعتبرونها أولى المعلومات التاريخية الموثقة عن تاريخ شعبهم، رغم أننا الآن نعيش ذكرى مرور 1100 سنة على صدور تلك المعلومات.

كما وُصف الروس -في عدد من كتب المسلمين قبل عصر ابن فضلان وبعده- بالشدة والصبر والبأس في ميادين القتال والظفر على الأعداء، حتى إن البكري يقول عنهم: "وليس للروس مزارع ولا كسب إلا بسيوفهم"!! وهو ما يعلله مؤرخ الحضارات الأميركي ويل ديورانت (ت 1402هـ/1981م) -في موسوعته ‘قصة الحضارة‘- بأن الروس في تلك المرحلة المبكرة من تاريخهم "كانوا على الدوام يعانون مرارة الفقر والظلم، ولهذا طُبعوا على الصبر وجعلتهم الصعاب وخشونة العيش الدائمة صلاباً أشد".

ويبدو أن هذه الطباع قد أثَّرت في تعاملاتهم مع جيرانهم حتى الأبعدين منهم مثل المسلمين؛ فقد جاءت في كتاب ‘صلة تاريخ الطبري‘ للمؤرخ عريب بن سعد القرطبي (ت 369هـ/980م) أخبار بعض هجماتهم التي استهدفت القوقاز الجنوبي بأذربيجان، كما وقع سنة 332هـ/944م حين "خرج في هذه السنة عسكر الروسية الى أذربيجان، وفتحوا بَرْذَعَه (تقع وسط أذربيجان اليوم) وملكوها وسبَوْا أهلها".

صدام متفجر

وترِد لدى الجغرافي الأندلسي ابن عبد المنعم الحِمْيري (ت 900هـ/1506م) أخبار تلك الهجمات الدموية؛ فنراه يقدّم -في ‘الرَّوْض المِعْطار‘- تفصيلا مهما عن إحدى الغارات الروسية على المناطق الإسلامية جنوبي القوقاز، وذلك في النصف الأول من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي عندما "كان الروس.. أمة كبيرة لا تنقاد إلى ملك ولا إلى شريعة"؛ حسب تعبيره.

ففي تلك الغارة الشرسة "سَفكت الروسُ الدماءَ، واستباحت النسوان والولدان، وغنمت أموالاً، وشنت الغارات وأحرقت، فضجّ مَن حول هذا البحر (= بحر قزوين) مِن الأمم؛ لأنهم لم يكونوا يعهدون في قديم الزمان عدُوّاً يطرقهم فيه، وإنما تختلف فيه مراكب التجار والصيد".

وظلت هجمات الروس لا ترحم في بحر قزوين بتواطؤ من الخزر والشركس، حتى قرر المسلمون في مملكة الخزر اليهودية في القوقاز الشمالي -وكانوا يمثلون أعداداً كبيرة في هذه المملكة ولهم احترامهم- أن يواجهوا غدر الروس وهجومهم على إخوانهم المسلمين في جنوبي القوقاز، فخاضوا معهم -وفقا للحميري- معركةً فاصلة هُزم فيها الروس "وأُحصي من قتلاهم على شاطئ نهر الخزر نحو من ثلاثين ألفاً، ولم يكن للروس من تلك السنة عودة" إلى مناطق المسلمين!!

وبالتزامن مع تلك الحوادث؛ انخرط الروس أيضا -بوصفهم جنودا مرتزقة كما هو الحال اليوم مع قوات "فاغنر" الروسية غير الرسمية- في العديد من معارك البيزنطيين ضد المسلمين منذ النصف الأول من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي؛ فالمسعودي يخبرنا بأن الروس "دخل كثير منهم -في وقتنا هذا- في جملة الروم، كدخول الأرمن والبرغر (= البلغار) وهم نوع من الصقالبة، والبجناك من الأتراك، فشحنوا بهم كثيرا من حصونهم التي تلي الثغور الشامية".

وحضور الروس هذا في "الثغور الشامية" للدولة البيزنطية -وهو ما لم يتكرر تاريخيا قبل تدخل روسيا المعاصرة في سوريا لحماية نظام بشار الأسد سنة 1436هـ/2015م- هو ما رصده وخلّده لنا شاعر العربية العظيم أبو الطيب المتنبي (ت 354هـ/965م) في إحدى قصائده "السيفيات"، التي كان يسجل فيها معارك الأمير سيف الدولة الحمداني (ت 356هـ/967م) مع البيزنطيين، وهو قوله عن "قلعة الحَدَث" في معركتها التي وقعت سنة 343هـ/954م:

وكيف تُرَجِّيّ الرومُ والروسُ هدمَها ** وذا الطعنُ آساسٌ لها ودَعائمُ؟!!

وفي واقعة تندرج ضمن أحداث الصراع الإسلامي البيزنطي في ذلك العصر؛ يخبرنا المؤرخ الشامي حمزة بن القلانسي (ت 555هـ/1160م) -في ‘تاريخ دمشق‘- أن جيش إمبراطور البيزنطيين باسيل الثاني (ت 415هـ/1025م) توجّه سنة عام 381هـ/992م إلى بلاد الشام لمواجهة الفاطميين بُعيد سيطرتهم عليها، وتهديدهم بغزو الأراضي البيزنطية الجنوبية.

يقول ابن القلانسي إنه "لما سمع ملك الروم ما قاله الرسول المذكور (= تهديد الفاطميين) سار من وقته طالبًا حلب، وبينه وبينها مسيرة ثلاثمئة فرسخ (= 1500كم تقريبا)، فقطعها في ستة عشر يوماً، في ثلاثة آلاف فارس وراجل من الروم الروسية" وغيرهم من الجنود المرتزقة.

وإذا استحضرنا أن مقدار المسافة المعتاد للجيوش والقوافل قطعها آنذاك لا يزيد بحال عن نحو 50كم يوميا؛ فسنُدرك مدى شراسة الحماسة التي تلبّس بها "ملك الروم" وهو يُغِذُّ السيرَ لاجتياح حلب وجوارها!!

تحوُّل تاريخي

وفي أواخر ذلك القرن؛ حدث تحوُّل تاريخي في حياة الروس حين اعتنقوا المسيحية الأرثوذكسية، بسبب المجهود التنصيري الضخم الذي قامت به الإمبراطورية البيزنطية في بلادهم. فطبقا لما أورده المؤرخ السيد الباز العَرِيني (ت 1406هـ/1995م) -في كتابه ‘الدولة البيزنيطة‘- فإنه "في زمن باسيل [الثاني] جرت محاولات لنشر المسيحية بين الشعوب الوثنية..، والراجح أنه حدث في عهده أن حاولت الإمبراطورية البيزنطية أن تحوِّل الروسَ إلى المسيحية".

وفي عهد أمير إمارة كييف الروسية فلاديمير سفياتوفيتش الملقب بـ"الكبير" (ت 405هـ/1015م)، وتحديدا في سنة 378هـ/989م؛ دخل الروس أفواجا في المسيحية الأرثوذكسية لتصبح –بدءا من ذلك التاريخ- ديانتهم القومية على مرّ القرون.

وثمة آراء كثيرة في الأسباب التي دفعت الروس لاعتناق الأرثوذكسية تحديدا، وليس المسيحية الكاثوليكية أو اليهودية أو الإسلام، ومن تلك الآراء القولُ بعدم تحريم الكنيسة الأرثوذكسية لشرب الخمور. لكن يبدو أن العامل المؤثّر في هذا التحول كان حضور البيزنطيين في أوروبا الشرقية، وحرصهم الدائم على دعوة الروس إلى المسيحية، بل وسعيهم إلى المصاهرات السياسية معهم، كما جرى فعلا مع أمراء إمارة كييف الروسية؛ وفقا للعَرِيني.

وحسب ما جاء في كتاب ‘تاريخ روسيا الديني من الوثنية إلى المسيحية‘ لمؤلفيْه إيناس سعدي عبد الله وأسامة عدنان يحيى؛ فإن اعتناق الروس للمسيحية الأرثوذكسية كان سببه -وفقا للروايات الروسية- هو أن الأمير فلاديمير الكبير -حين رأى أنه لم يعُد ثمة بدّ من أن يختار دينًا آخر غير الدين الوثني الذي يدين به- أرسل أتباعه لكي يتعرفوا على تعاليم الأديان السماوية الثلاثة (اليهودية والمسيحية والإسلام).

وكان من نتائج ذلك الاستطلاع الديني أنه "لم يقف في سبيل اعتناقه -هو ورعاياه- الدينَ الإسلامي إلا الختان وتحريم الخمر، وصرّح بأن الروس لا يعدلون عنه لأن الخمر كان من مباهج الحياة عندهم. كذلك أخفق اليهود الذين جاؤوا من بلاد الخزر (= شمالي القوقاز وبحر قزوين) في إقناع الأمير الروسي باعتناق ديانتهم".

وتحوُّل الروس إلى المسيحية الأرثوذكسية سيكون له ما بعده طوال الألف عام التالية وحتى يومنا هذا؛ فقد انتقل تأييدهم للبيزنطيين من مستوى الارتزاق الفردي إلى درجة الالتزام العَقَدي، فصاروا من أشد المدافعين عن المسيحية الأرثوذكسية، وكانت تلك بداية ظهور الروس -كأمة قومية معتزة بديانتها الراسخة- على مسرح التاريخ الإقليمي والعالمي، وهو ما وضعها على طريق الصدام المستدام مع الممالك المتعاقبة في جوارها الإسلامي.

تطور متزامن

قبل اعتناق الروس للمسيحية بنحو أربعة عقود؛ جرى تحوُّل مماثل لقبائل الترك الأوغوز من الوثنية إلى الإسلام في آسيا الوسطى، وهو ما يفيدنا به الإمام الذهبي (ت 748هـ/1347م) حين استعرض -في كتابه ‘العِبَر‘- أحداث سنة 349هـ/960م، فذكر أنه "فيها كان إسلامُ التُّرْكِ..، أسلمَ من الترك مئتا ألف خَرْكَاه (= خيمة خشبٍ)"، أي مئتا ألف أسرة تركية اعتنقوا الإسلام دفعة واحدة!!

وكان من بين هؤلاء من سيُعرفون لاحقا بـ"السلاجقة" الذين كان إسلامهم لحظة تحوُّل فاصلة في تاريخ شعوب التُّرك عامة، وكانت نشأة دولتهم حدثا بارزا في تاريخ العالم الإسلامي، بل والعالم القديم بأكمله، لما كان لها من شأن عظيم في حماية الإسلام وإحياء مجتمعاته في إحدى أهم حقبه الحضارية الفارقة، ولما سيؤول إليه تمدد ملكهم غربا وشمالا من انتشار للشعوب التركية، سرعان ما وضعهم في مواجهة حضارية مستمرة مع الروس.

فإثر استيلائه على وسط آسيا وإيران؛ تمكن السلطان السلجوقي الكبير طغرل بك (ت 455هـ/1063م) سنة 446هـ/1055م من ضم جنوب القوقاز (أذربيجان وأرمينيا) إلى سلطته، بعد أن قصد "تبرز (= تبريز).. فأطاعه (أميرها)، وخطب له وحمل إليه ما أرضاهُ به...، وكذلك سائر تلك النواحي أرسلوا إليه يبذلون الطاعة والخطبة"؛ طبقا لابن الأثير في ‘الكامل‘.

ويبدو أن السلاجقة كانوا يعتبرون القوقاز الجنوبي منطلقًا للتوسع ونشر الإسلام في الأناضول والقوقاز الشمالي، ومن أبرز شواهد ذلك معركة ملاذكرد التي وقعت سنة 463هـ/1071م في أقصى شرقي الأناضول قرب أرمينيا بالقوقاز الجنوبي، وألحق فيها السلطان السلجوقي ألْب أرسلان (ت 465هـ/1073م) بالدولة البيزنطية أكبر هزيمة في عقر دارها منذ فتوح الشام.

واللافت أن مصادر التاريخ الإسلامي قطعت باشتراك الروس أيضا في معركة ملاذكرد؛ فالمؤرخ كمال الدين ابن العديم (ت 660هـ/1262م) يفيدنا -في ‘بُغية الطلب في تاريخ حلب‘- قائلاً إنه في سنة 463هـ/1071م "أنفذَ السلطان [ألب أرسلان] في مقدمته أحدَ الحُجّاب (= أمناء سره)، فصادف عند خلاط (تقع شرقي تركيا) صليبا (= راية كبيرة) تحته متقدم الروسية في عشرة آلاف من الروم، فحاربوهم وأعطى الله المسلمين النصرَ عليهم".

ثم كان للروس دورهم في عصر الحروب الصليبية التي انطلقت بعد تلك الأحداث بثلاثة عقود؛ فقد سهّلوا مرور بعض القوات الصليبية عبر أراضيهم حسب الباحث الروسي أ. ف. نازارنكو الذي يقول -في دراسته ‘روسيا والأرض المقدسة في عصر الحملات الصليبية‘ المنشورة ضمن كتاب ‘روسيا وأرثوذكس الشرق‘- إن الروس سمحوا بمرور "قوات الملك الدانماركي إريك الأول (ت 496هـ/1103م) عبر روسيا في طريقها إلى القدس".

ويؤكد نازارنكو أن "المعلومات الاستطرادية التي نشرتها بعض المصادر الفرنسية في القرن الثالث عشر (= الميلادي/السابع الهجري) عن مشاركة المقاتلين الروس في الحملة الصليبية الأولى تُعتبر.. صحيحةً بالتأكيد". وكان ملوك مملكة بيت المقدس الصليبيين مثل بلدوين (ت 581هـ/1185م) يبحثون عن دعم الإمارات الروسية، رغم الاختلاف المذهبي بين الطائفتين الكاثوليك المحتلين والأرثوذكس الروس.

فتح متجدد

ولئن عزز الوجود السلجوقي في القوقاز والأناضول الحضور الإسلامي بتلك الأقاليم فجعله أرسخ مما كان عليه في القرون السابقة؛ فإن العصر الذهبي الذي توغل فيه الإسلام إلى أعماق القوقاز الشمالي (الشيشان وأنغوشيا وأبخازيا) فضلا عن جنوب روسيا إنما بدأ مع إسلام إحدى أهم قبائل المغول، وهي "القبيلة الذهبية" التي استقرت منذ سنة 620هـ/1223م بمناطق شمال بحر قزوين وجنوبي روسيا والقوقاز، ووصلت حتى شمال البحر الأسود في القِرَم وأوكرانيا وأوروبا الشرقية.

ويمدنا المؤرخ ابن الأثير بمعلومات قيمة عن الأعراق البشرية والأديان التي استوطنت في القوقاز إبان الهجوم المغولي الأول سنة 617هـ/1221م، فيقول إنه "لما عبر التتر وساروا في تلك الأعمال (القوقازية) وفيها أمم كثيرة، منهم اللان (= شعوب أوسيتيا الشمالية) واللّكز (= الداغستان) وطوائف من الترك، فنهبوا وقتلوا من اللِّكز كثيرًا، وهم مسلمون وكفّار".

ويضيف أن المغول استطاعوا استمالة الأتراك الذين سكنوا في القوقاز منذ مئات السنين بدعوى العرقية والنسب: "فأرسل التتر إلى قفجاق (= الأتراك القادمون من وسط آسيا) يقولون: نحن وأنتم جنس واحد"! لكن المغول بعد تمكنهم من السيطرة على هذه المناطق غدروا بالأتراك.

ويخبرنا ياقوت الحموي (ت 626هـ/1229م) -في ‘معجم البلدان‘- عن "اللكز" أو شعوب داغستان وبعض مناطق الشيشان القريبة؛ فيؤكد أن معظمهم "مسلمون موحدون ولهم لسان مفرد، ولهم قوة وشوكة، وفيهم نصارى". وهذا يدل على أن بعض المناطق الشمالية من القوقاز كان الإسلام قد استوطنها بحلول القرن السابع الهجري/الـ13م.

على أن غزو المغول لم يقف عند حدود القوقاز؛ بل "إنهم ساروا سنة عشرين وستمئة (620هـ/1223م) إلى بلاد الروس...، وتتبعهم التتر يقتلون وينهبون ويُخربون البلاد حتى خلا أكثرها، فاجتمع كثير من أعيان تجار الروس وأغنيائهم، وحملوا ما يعزّ عليهم، وساروا"؛ وفقا لابن الأثير.

ويصف لنا المؤرخ ديورانت السياق التاريخي الذي أتاح للمغول السيطرة على الأراضي الروسية، جراء ما كانت تعانيه من إنهاك بسبب الحروب الأهلية؛ فيعلل ذلك بـ"اضمحلال مملكة كييف وسقوطها..؛ [إذْ] شبّتْ بين عاميْ 1054-1224 (ميلادية/الموافق 445-621هـ) ثلاث وثمانون حربا أهلية في الرُّسيا (= روسيا)، وأغِير عليها ستًّا وأربعين مرة، وشنَّت دول روسية ست عشرة حربا على شعوب غير روسية، وتنازع 293 أميرا عرش أربع وستين إمارة"!!

أسس المغول إذن "خانية القفجاق" التي اشتُهرت باسم "القبيلة الذهبية"، وكانت عاصمتها سراي (تقع اليوم جنوب غربي كزاخستان) التي حكمها أحد أبناء بيت جوجي بن جنكيز خان (ت 624هـ/1227م)، ثم أتمّ ابنه بركة خان (ت 665هـ/1267م) إخضاع بقية هذه المناطق وضمّها إلى مملكة القبيلة الذهبية، ثم اجتاحوا روسيا وقضوا على إماراتها الواحدة تلو الأخرى، ودمّروا مدنها الهامة وخاصّة كييف وجعلوها في تبعية مطلقة لهم، ثم اتجهوا غربا إلى بولندا، ومنها انتقلوا إلى المجر؛ حسب المؤرخ الباز العَرِيني في كتابه ‘المغول‘.

وتتعدد الروايات التاريخية بشأن أسباب إسلام بركة خان زعيم "القبيلة الذهبية" التي حكمت جنوبي روسيا وشرقي أوروبا. والرأي الراجح أنه أسلم على يد الشيخ الصوفي الشهير سيف الدين الباخرزي (ت 659هـ/1261م)، وهو أحد أتباع طريقة الشيخ نجم الدين كُبرا (ت 617هـ/1220م)؛ طبقا للمقريزي (ت 845هـ/1441م) في كتابه ‘السلوك‘.

توطيد وترسيخ

ولقد استغل السلطان المملوكي الظاهر ركن الدين بِيبَرْس (ت 676هـ/1275م) إسلام بركة خان ومغول القبيلة الذهبية من خلفه، فعمل على التقارب معهم سياسيًا لكي يكونوا عونا له وحليفًا ضد أبناء عمومتهم من المغول الإيلخانيين الحاكمين في العراق وفارس.

وعزز سلاطين المماليك في مصر والشام ذلك التقارب بالناحية الدينية؛ فكانوا يرسلون إلى مغول القبيلة الذهبية الفقهاء لتعليمهم شرائع الإسلام، ومن ثم "كان بركة هذا يميل إلى المسلمين ميلا زائدا، ويعظّم أهل العلم ويقصد الصلحاء ويتبرّك بهم...، وبنى المساجد وأقيمت الجمعة ببلاده"؛ وفقا للمؤرخ ابن تَغْرِي بَرْدي (ت 874هـ/1480م) في ‘النجوم الزاهرة‘.

ورغم إسلام مغول القبيلة الذهبية، وامتداد نفوذها إلى الإمارات الروسية المسيحية في كييف وموسكو وغيرهما، ثم في القوقاز الشمالي؛ فإن ذلك كله "لم يُحدث تغييرًا عميقًا في الأحوال القائمة آنئذ...، [بل] نلاحظ أن المغول استمروا في اتباع سياسة ترك الولايات والإمارات الوطنية لوحدها دون تدخل في شؤونها الداخلية"؛ كما يرى المؤرخ الألماني برتولد شبولر (ت 1411هـ/1990م) في كتابه ‘العالم الإسلامي في العصر المغولي‘.

ويضيف شبولر أن "الخانات في سراي (= عاصمة مغول القبيلة الذهبية شمال بحر قزوين على نهر الفولجا) لم يتدخلوا في شؤون الحياة الدينية لأتباعهم ورعاياهم، وهذا ما جعل الكنيسة الأرثوذكسية تثبت أقدامها، وهذه الكنيسة كانت سببًا من الأسباب لتمتين العلاقات الوحدوية بين الروس المعاصرين [للمغول آنذاك]، مع ما كانوا عليه من حالة الانقسام إلى عدة دويلات، وأصبح مطران كييف العاصمة رمزًا يحمل شعار الوحدة الروسية".

وليست شهادة هذا المؤرخ الغربي المعاصر سوى تأكيد لما عُرف عن سلاطين مغول "القبيلة الذهبية" المسلمين من تسامح ديني كبير مع رعاياهم من الشعوب الروسية الذين كانوا يدفعون لهم الجزية. والواقع أنه كان يشير إلى المرسوم الذي أصدره –في سنة 713هـ/1313م- السلطانُ محمد أوزبك خان المغولي (ت 742هـ/1341م) لبطرس (ت بعد 713هـ/1313م) مطران الروس في كييف، والذي جاء فيه:

"من أوزبك إلى أمرائنا كبيرهم وصغيرهم وغيرهم: إن كنيسة بطرس مقدّسة، فلا يحل لأحد أن يتعرّض لها أو لأحد من خدمها أو قسيسيها بسوء، ولا أن يستولي على شيء من ممتلكاتها أو متاعها أو رجالها، ولا أن يتدخل في أمورها، لأنها مقدسة كلها، ومن خالف أمرنا هذا بالاعتداء عليها، فهو أثيم أمام الله وجزاؤه منا القتل"؛ حسبما ينقله المؤرخ الشهير توماس أرنولد (ت 1348هـ/1930م) في كتابه ‘الدعوة إلى الإسلام‘.

ومن اللافت هنا أن ما أتاحه الحكام المسلمون للروس المسيحيين من حرية في تنظيم شؤونهم الدينية لم يجدوه حتى عند إخوتهم في العقيدة من الملوك البيزنطيين. فطبقا لما أورده المؤرخ الباز العَرِيني في كتابه ‘الدولة البيزنيطة‘؛ فإن الإمبراطور البيزنطي باسيل الثاني "حثَّ الروس على أن يقبلوا التنصير، وأن يُقِرُّوا رئيس الأساقفة الذي سمّاه لهم (= عينه لهم): أغناتيوس"، ولم يعطهم حق الاختيار في رأس مؤسستهم الدينية كما فعل المسلمون!!

وإذا تأملنا هذه الحرية الدينية الواسعة والمحصّنة التي تمتّع بها الروس في ظل الحكام المغول المسلمين طوال قرون، وعدم تطرق المغول لكاتدرائيتهم الكبرى كما فعل العثمانيون –بعد ذلك بقرن- مع كنيسة "آيا صوفيا" البيزنطية؛ لكان لنا أن نجزم بأن الإمبراطورية الروسية -التي نشأت لاحقا على حساب هؤلاء المسلمين- إنما تدين لهم بالحفاظ على دينها ومقدساتها، وأنه لولا تلك الحرية الدينية لتغيرت معالم تاريخ إمارات موسكو وكييف ونظائرها الروسية، ولربما تغير معها تاريخ روسيا الديني إلى الأبد.

خضوع مطلق

طوال نحو قرنين ونصف (649-874هـ/1251-1480م) هي مدة سيطرة القبيلة الذهبية على مناطق شاسعة، شملت جنوبي وغربي روسيا وأوكرانيا والقِرَم وبولندا وشمالي القوقاز؛ صار الروس طوع بنان خانات القبيلة الذهبية المسلمين الذين حكموا موسكو ذاتها. وكما يقول شبولر؛ فإن نفوذ المغول المسلمين وضع "حدًّا للتوسع الروسي جنوبًا أو في الاتجاه الجنوبي الشرقي، ذلك التوسع الذي كان يطمح إليه الروس منذ القرنين الحادي عشر والثاني عشر"، أي خلال القرنين الخامس والسادس الهجرييْن.

وفي عهد السلطان محمد أوزبك خان "أدخل جميع قومه في دين الإسلام، وتشرف جميع قومه بسبب صاحب الدولة هذا بشرف الإسلام، ثم قيل لمملكة جوجي (= القبيلة الذهبية): مملكة أوزبك"؛ وفقا للأديب والمؤرخ المغولي محمد خان الخوارزمي (ت بعد 1074هـ/1663م) في كتابه ‘شجرة التُّرك‘.

لقد كان من حسن الحظ أن الرحالة ابن بطوطة (ت 779هـ/1377م) زار خانية القبيلة الذهبية في حدود عام 735هـ/1335م، فرأى استقرار الحكم المغولي في القوقاز والقِرَم شمالي البحر الأسود، وسجّل حضورا مكينا للصوفية وكبار الفقهاء والقضاة في هذه الجزيرة.

فها هو يقول في كتاب رحلته: "ولقيتُ بهذه المدينة قاضيها الأعظم شمس الدين السايليّ (ت بعد 735هـ/1335م) قاضي الحنفية، ولقيت بها قاضي الشافعية وهو يسمى بخضر، والفقيه المدرس علاء الدين الأصيّ (ت بعد 735هـ/1335م)، وخطيب الشافعية أبا بكر وهو الذي يخطب بالمسجد الجامع بهذه المدينة".

وقد أكد المؤرخ ابن فضل الله العُمَري (ت 749هـ/1348م) ما أثبته معاصره ابن بطوطة من مكانة عظيمة للعلماء لدى هذا السلطان الأوزبكي، مشيدا بما عُرف به من اهتمام بشعائر الإسلام ورعايا دولته كما كان جده بركة خان؛ فنجده يصفه -في ‘مسالك الأبصار‘- بأنه "معظِّمٌ لجانب العلم وأهله...، وهو مسلم حسن الإسلام، متظاهر بالديانة والتمسك بالشريعة، محافظ على إقامة الصلاة ومداومة الصيام، مع قربه من الرعايا والقاصدين إليه".

وبعد أن رسم لنا ابن بطوطة الحدود العريضة لمُلك مغول القبيلة الذهبية؛ فإنه وصف هيبة سلطانهم محمد أوزبك خان -الذي تولى الحكم خلال 713-741هـ/1313-1340م)- فقال إنه "قاهرٌ لأعداء الله أهل قسطنطينية العظمى (= البيزنطيين)، مجتهد في جهادهم...، وهو أحد الملوك السبعة الذين هم كبراء ملوك الدنيا وعظماؤها"!!

ويبدو من المشاهد التي رآها ابن بطوطة في عاصمة مغول القبيلة الذهبية أن سلطانها -فضلا عمن دونه في مملكته من الأمراء والأميرات (الخواتين)- كانوا يجلّون أهل العلم من "المشايخ والقضاة والفقهاء والشرفاء والفقراء (= الصوفية)". كما يذكر أن هؤلاء المغول -الذين يسميهم هو "الأتراك"- كانوا في الفقه "حنفيّة المذهب، والنبيذ عندهم حلال ويسمّون هذا النبيذ..: البوزة (= البوظة)".

لاعب شرس

في أواخر القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي؛ برزت –على أنقاض الدولة المغولية الأم- الدولةُ التيمورية في وسط آسيا بقيادة الزعيم الأوزبكي تيمورلنك (ت 807هـ/1405م)، الذي تمكن -وقد نشأ في ظل أخواله المغول- من بسط نفوذه وسيطرته على مغول القبيلة الذهبية، واستطاع تشتيتهم وجعلهم تابعين له في عاصمة مملكته سمرقند.

ثم إنه تمكن من السيطرة على مناطق القوقاز الجنوبي؛ ففي سنة 802هـ/1399م استولى على "قراباغ (تقع اليوم بأذربيجان) فأناخ بها ركابه وأراح بها دوابه، وضبط ممالك أذربيجان...، وأخذ مدينة تفليس (= عاصمة جورجيا اليوم)، وقصد بلاد الكُرْج (= جورجيا)، وهدم ما استولى عليه من قلعة وبُرْج"؛ حسب مؤرخ سيرته ابن عربشاه (ت 854هـ/1457م) في ‘عجائب المقدور في نوائب تيمور‘.

وفي هذه الحقبة التيمورية المغولية، وتحديدا في النصف الأول من القرن التاسع الهجري/الـ15م؛ أصبح الإسلام هو الدين الوحيد لسكان وسط داغستان (شعوب اللكز/اللاك)، واتخذ "اللاك" منهم مدينة "غازي-قمق" عاصمة لهم ومركزًا إسلاميًا رئيسيا بوسط القوقاز. ومن هذا المركز انطلق الدعاة الأوائل لنشر الإسلام، ووصلوا إلى مناطق واسعة من الشيشان لم يكن الإسلام قد وصلها من قبل.

ويُذكر لتيمورلنك أنه وجّه ضربة عنيفة لأكبر قوة مسيحية في وسط وشمالي القوقاز، وهي مملكة شعب "اللان" وهم أجداد شعب الأوستين الذين يعيشون اليوم في أوسيتيا الجنوبية والشمالية. وفي نهاية التاسع الهجري/الـ15م؛ حدث تحوُّل كبير لشعوب شمالي وشمال غربي القوقاز إلى الإسلام، مثل الأبخاز وشراكسة الغرب (الأوديغيون) وشراكسة الشرق (القبارطيون والأباظة).

أدت الحملات العسكرية -التي شنّها تيمورلنك مطلع ذلك القرن وأخضع فيها مملكة القبيلة الذهبية (أو خانية القفجاق) بما فيها بلاد القوقاز- إلى انقسام هذه الخانية؛ فنشأت جراء ذلك عدة خانيات أو دويلات صغيرة ظلت تتنازع إرث مملكة "القبيلة الذهبية". وكما كانت نشأة مملكتهم تطويقا لقابلية التوسع لدى الإمارات الروسية؛ فإن تفكك سلطانهم كان إطلاقا لطاقة هذا التوسع من جديد.

فقد كانت الإمارة الروسية في موسكو -التي طالما دفعت الجزية لمغول القبيلة الذهبية المسلمين مجسدةً بذلك تبعيتها لهم- تتابع هذا التناحر، ومن ثم بدأ الروس يستجمعون القوى لطرد المسلمين من المناطق الجنوبية لحوض نهر الفولغا ومن شمال بحر قزوين والقوقاز.

بدأ الروس تلك الجهود التوسعية على يد الأمير إيفان الثالث (ت 885هـ/1480م) في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/الـ15م، مفتتحين بذلك مسارا تاريخيا طويلا دام ستة قرون، وانتقل الروس خلاله –على فترات- من مرحلة الإمارة الضعيفة التابعة لحكام المسلمين (مغولاً وعثمانيين) إلى مستوى الإمبراطورية الواسعة ذات النفوذ العالمي.

توسع عثماني

كان العثمانيون -بعد فتح القسطنطينية سنة 857هـ/1453م- قد اهتموا بشواطئ البحر الأسود، واستطاعوا -في عصر السلطان محمد الفاتح (ت 886هـ/1481م) وحفيده السلطان سليم شاه الأول (ت 926هـ/1520م)- أن يوجّهوا نفوذهم وغزواتهم إلى مناطق القوقاز الجنوبي والغربي المطلة على البحر الأسود، مثل جورجيا وأبخازيا.

وعندما بدأت خانية أو دويلة القِرَم -التي كانت تشمل جزيرة القِرَم ومناطق جنوبي أوكرانيا وشمالي القوقاز- تستشعر خطورة الغزو والتمدد الروسي في تلك المرحلة؛ أعلنت سنة 880هـ/1475م تبعيتها للدولة العثمانية من باب وحدة العرقية والدين؛ حسبما يذكره المؤرخ التركي رضا قراغوز في دراسته ‘سياسة الدولة العثمانية تجاه القوقاز‘، معتمدا على وثائق الأرشيف العثماني ومراسلات الطرفين. وهكذا أصبحت مناطق مهمة من القوقاز تابعة للعثمانيين.

وعلى الجانب الروسي من ضفة الصراع الحضاري في المنطقة؛ كان سقوط القسطنطينية عاملا مباشرا لتزعُّم روسيا الكنيسة الأرثوذكسية من لحظتها وحتى الآن، إذْ أعلنت نفسَها -بعد سقوط العاصمة البيزنطية- حاميةً للأرثوذكسية في جميع أنحاء العالم، ورفعت كنيسةُ موسكو شعار: "روما الثالثة".

ومع حيازتهم الزعامة الدينية للأرثوذكسية؛ رأى الروس أيضا أنهم الأحق بوراثة الدولة البيزنطية جغرافياً، وهو ما عززه تقدم العثمانيين صوب القوقاز الذي أحدث ذعرا كبيرا في روسيا. وبما أن أهداف الروس ظلت ثابتة في أحلامهم بالتوسّع نحو الشرق والجنوب؛ فإنهم لم يترددوا في استغلال عوامل ضعف العثمانيين وانشغالهم بمعاركهم على الجبهة الأوروبية، فظل الروس يسعون بإصرار للتقدم صوب القوقاز وشرقي أوروبا.

يلاحظ المؤرخ التركي خليل إينالجيك (ت 1437هـ/2016م) أنه في منتصف القرن العاشر الهجري/الـ16م بات خطر الروس واضحًا، وفي سنة 954هـ/1547م أعلن إيفان الرابع الملقب بـ"الرهيب" (ت 992هـ/1584م) نفسه قيصرًا لروسيا، ثم سعى لإخضاع الخانيات التترية المسلمة على شواطئ حوض الفولغا.

بدأ إيفان الرهيب بالسيطرة على خانية قازان سنة 959هـ/1552م، ثم أتبعها بخانية أستراخان سنة 963هـ/1556م. كما توسع صوب القوقاز الشمالي حتى بلغت قواته نهر "تيرك" (TEREK)، ليقيم بهذا التوسع أُسسَ الإمبراطورية الروسية، وقد وجد القيصر الروسي في هذه المنطقة حلفاء له في وسط قوميات الشركس والنوغاي المسيحيين.

وقد تزايد خطر الروس على مناطق خانية القِرَم وشمالي القوقاز في تلك الأثناء، ولهذا السبب أعلن العثمانيون بدء مشروع المقاومة بالتحالف مع خانية القِرَم، وقد أبدى القوقاز المسلمون -من الداغستان والشيشان- مقاومة شرسة لكل هجمات التقدم الروسية نحو بلادهم، ولاسيما في حملة سنة 1002هـ/1594م التي تصدى لها العثمانيون وتتار القِرَم والشيشان والداغستان فهُزم الروس بعد معركة شرسة، بيد أنهم عادوا مرة أخرى سنة 1013هـ/1604م بقوة عسكرية أقوى فهزموا خان القِرَم.

وفي ظل المواجهة الحضارية العثمانية/القوقازية مع الروس؛ اتخذ العثمانيون وتتار القِرَم إستراتيجية موازية تمثلت في تكثيف جهود نشر الإسلام في المنطقة بدءا من القرن الـ11هـ/الـ17م، لمقاومة محاولات نشر الأرثوذكسية التي احتضنها قياصرة الروس في القوقاز الشمالي.

أطماع روسية

أطماع روسية

وقد تمكن الروس سنة 1106هـ/1695م من الاستيلاء على قلعة "آزاق" -أو "آزوف"- الواقعة على البحر الأسود في شمال غربي القوقاز، وأصبحوا مصدر خطر دائم على الوجود الإسلامي بالمنطقة، وعملوا على استقطاب عرقيتيْ "قبرطاي" و"اللان" في أوسيتيا، بل إنهم تمكنوا من إرسال المنصّرين إلى حواضر تلك المنطقة وباشروا إنشاء الكنائس فيها.

ومن جهتهم؛ شرع العثمانيون والتتار وشعوب القوقاز المسلمون في نشر الإسلام بقوة بين القبائل الشراكسة؛ فكان والي القوقاز العثماني علي فرح باشا (ت قبل 1195هـ/1781م) يجلب العلماء من إسطنبول إلى بلدان المنطقة وبنى فيها المساجد بكثافة، وجعل عاصمته "أنابا" الواقعة على ساحل البحر الأسود، ومنها انتشر الإسلام إلى باقي الشيشان الذين لم يكونوا قد أسلموا حتى ذلك الحين؛ طبقا للباحث محمود عبد الرحمن في كتابه ‘تاريخ القوقاز‘.

دخلت الدولة العثمانية في حروب طويلة ضد الروس في النصف الأول من القرن الـ12هـ/الـ18م، وفي عصر القيصر بطرس الملقب بـ"الأكبر" (ت 1137هـ/1725م) عاشت روسيا نهضتها العسكرية، واستطاع هذا القيصر الوصول بقواته إلى عمق القوقاز الجنوبي والمياه الدافئة في البحر الأسود، ثم استطاع دخول باكو عاصمة أذربيجان الحالية. وأمام هجمات القيصر بطرس تخلى العثمانيون قسرًا عن المناطق الساحلية الغربية لبحر قزوين.

إثر وفاة القيصر بطرس الأكبر؛ اعتلت ابنته الإمبراطورة آنّا إيفانوفنا (ت 1153هـ/1740م) عرش روسيا، واستغلت انشغال العثمانيين بحروب النمسا والصرب في وسط أوروبا فأوقعت جيوشها هزائم بالعثمانيين في العديد من المعارك، ثم اتفق الطرفان على إنشاء منطقة عازلة بين الجانبين في شمالي القوقاز عند قلعة "آزوف"؛ وفقا للمؤرخ التركي إسماعيل أوزون شارشلي في كتابه ‘تاريخ الدولة العثمانية‘.

وتجسد وصية الإمبراطور الروسي بطرس الأكبر -لخلفائه من قادة روسيا- الأهدافَ الروسية الاستعمارية، وقوةَ تنافسهم مع العثمانيين الأتراك في الهيمنة على المنطقة. وبحسب هذه الوصية التي نقلها المؤرخ محمد فريد بك (ت 1337هـ/1919م) في كتابه ‘تاريخ الدولة العلية العثمانية‘؛ فإن "على الروس أن ينتشروا يوما فيومًا شمالا في سواحل بحر البلطيق، وجنوبا على سواحل البحر الأسود".

بل إن بطرس أكد -في وصاياه- ضرورة استيلاء أحد قياصرة روسيا اللاحقين على إسطنبول طال الزمان أم قصُر؛ لأن "مَن يحكم إسطنبول يمكنه حقيقة أن يحكم الدنيا بأسرها، فلذلك من اللازم إحداث المحاربات المتتابعة مع الدولة العثمانية"؛ طبقا لرواية محمد فريد بك.

ورغم أن الروس اعتادوا أن يستغلوا ضعف العثمانيين للتمدد باتجاه القوقاز؛ فقد كان ثمة خط فاصل بين الجانبين في شمالي القوقاز عند نهر "تيرك" (TEREK) يُسمى "خط القوازق". وهؤلاء "القوازق" أتراك مسيحيون كانوا دائما يمثلون الأداة الروسية الأمامية لمهاجمة المصالح الإسلامية والعثمانية في القوقاز.

حقبة فارقة

وباعتلاء الإمبراطورة كاترينا الثانية (ت 1210هـ/1796م) عرش روسيا سنة 1175هـ/1762م؛ شرعت في إحياء "المشروع اليوناني" المتمثل في محاصرة الدولة العثمانية من الشرق والغرب، واحتلال "خانية القِرَم" -في البحر الأسود- بكل وسيلة، ثم التوغل في القوقاز عبر إنشاء العديد من القلاع التي ستكون عاملا مساعدا للهجوم الذي بدأه الروس سنة 1184هـ/1770م، بقيادة الجنرال الألماني المنخرط في الجيش الروسي غوتلوب هاينريش توتلبن (Todtleben ت 1187هـ/1773م).

تحالف الجنرال الألماني توتلبن مع أهم القوى المسيحية جنوبي القوقاز في مملكة جورجيا، وبهذا التحالف صار مسلمو الشيشان وداغستان وغيرهم في حصار من الشمال والجنوب، ورغم ذلك قاوم الشيشانيون مقاومة شرسة بفضل الإمدادات العسكرية التي قدمها لهم العثمانيون، واستطاعوا بعد شهور عديدة من المقاومة أن يردوا بأس الروس بقيادة الجنرال توتلبن إلى منطقة حوض نهر الدون بأقصى شمالي القوقاز؛ حسب المؤرخ التركي آقدس قورات في كتابه ‘تركيا وروسيا‘.

ووفقا للمؤرخ التركي أحمد جودت باشا (ت 1312هـ/1895م) في تاريخه المسمى ‘تاريخ وقائع الدولة العثمانية‘؛ فإن الهجوم الروسي على القوقاز كان يمثل جزءا من الحرب العثمانية/الروسية (1182-1188هـ/1768-1774م)، وهي حرب اضطر فيها العثمانيون إلى مواجهة الروس حين انطلقوا صوب القوقاز من جهة، وإلى التدخل في أزمة العرش البولندي بعد خلوّه بوفاة الملك فردريك أغسطس (ت 1176هـ/1763م)، وهي مسألة كانت شديدة الخطورة على نفوذ العثمانيين آنذاك في أوكرانيا وبلغاريا ورومانيا.

وإزاء هذه التطورات؛ نجح الروس في استغلال ما كانت تعاني منه الإدارة العثمانية من اختلالات، كما سعوا لإثارة النُّعرة الدينية لدى أرثوذكس البلقان والصرب واليونان ورومانيا وبلغاريا والجبل الأسود، في وقت كانت فيه الدولة العثمانية تواجه مشاكل جمة في الجزيرة العربية ومصر وفلسطين وسوريا وبغداد وأرمينية وطرابرون.

بيد أن ما يلفت النظر في هذه الهجمة الشرسة -التي شرعت الإمبراطورة كاترينا في تنفيذها تجاه العثمانيين- هو أن التوغل الروسي لم يكن في القوقاز وأوروبا الشرقية والبلقان فقط، بل نجح الروس في التقارب مع العديد من الأمراء المحليين في الأقطار العربية، مثل الأمير العربي ظاهر العمر الزيداني (ت 1189هـ/1775م) بفلسطين، والأمير المملوكي وشيخ البلد "قائمقام الباشا العثماني" علي بك الكبير (ت 1187هـ/1773م) بمصر، ذلك الرجل الذي استغل ضعف العثمانيين وانشغالهم في هذه الحرب فأعلن استقلال مصر عن الدولة العثمانية.

كان الروس قد انتصروا على الأسطول البحري العثماني وأبادوه في موقعة جشمة البحرية سنة 1184هـ/1770م واتخذوا من جزيرة ساقز (باروس) في بحر إيجة قرب اليونان مقرا لهم، وكان قائد الأسطول الروسي آنذاك الكونت أليكسي أورلوف (ALEXIS ORLOW ت 1223هـ1808م) قد تواصل مع أمير مصر علي بك الكبير للتحالف معه ضد العثمانيين؛ حسب رأفت غنيمي الشيخ في ‘تاريخ العرب الحديث‘.

ويضيف غنيمي الشيخ أن الطرفين اتفقا على أن يقوم الروس بتزويد جيش علي بك الكبير بالأسلحة والمدربين العسكريين، وأن يكون الأسطول الروسي حاميا للشواطئ المصرية ضد أية محاولات هجومية عثمانية على مصر عبر البحر المتوسط.

وأبدى الأمير المملوكي -مقابل ذلك- أن يتعهد بخلع طاعة الدولة العثمانية، وإرسال قواته لاحتلال الشام وفصلها عن العثمانيين، إضافة إلى منح تسهيلات كبيرة لروسيا وتقديم المؤن لجيوشها، وإعطائها أولوية إصلاح السفن الروسية التجارية والعسكرية في مواني مصر والشام، وهو تحالف بائس يكرر نظائره من تحالفات الخيانة لدى أمراء المسلمين.

تعثُّر مباغت

وسرعان ما تحطمت تلك الطموحات على صخرة انقلاب قائد الجيش المصري محمد بك أبو الذهب (ت 1189هـ/1775م) على سيده علي بك الكبير أثناء الحرب العثمانية/الروسية. ومع ذلك فإن اهتمام الروس بمصر وموانئها البحرية -وخاصة الإسكندرية- ظل يشغل اهتمامهم؛ وذلك لأجل ترسيخ أقدامهم في المياه الدافئة بالبحر المتوسط.

ففي سنة 1197هـ/1783م؛ أرسل الحاكمان الحقيقيان لمصر آنذاك الأميران المملوكيان مراد بك (ت 1216هـ/1801م) وإبراهيم بك (ت 1232هـ/1817م) إلى الإمبراطورة الروسية كاترينا يعرضان عليها عقد تحالف بين البلدين، ولم يكن مقصودا به –في الواقع- سوى العمل ضد العثمانيين.

بل إن مراد بك عرض على الروس منحهم امتياز إقامة حاميات بالإسكندرية ورشيد ودمياط مقابل اعترافهم باستقلال مصر. وفي العام التالي؛ جاء رسولان من روسيا لفحص هذه الأماكن تمهيدًا لإنزال حاميات روسية بها، واستقبل مراد بك قنصلا لروسيا بالإسكندرية.

وفي سنة 1202هـ/1788م، وفي لحظة هزيمة مراد وإبراهيم أمام الأمير إسماعيل بك الكبير (ت 1205هـ/1791م) المؤيد للدولة العثمانية؛ وصل القنصل الروسي إلى ميناء دمياط على ظهر فرقاطة مسلحة بأربعين مدفعًا، ومعه سفينتان محملتان بأسلحة وذخائر وهدايا، فاستدرجه إسماعيل بك إلى القاهرة حيث أودعه سجن القلعة؛ حسبما يرويه المؤرخ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم (ت 1401هـ/1980م) في كتابه ‘دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة‘.

ويدل هذا التعاون الروسي مع بعض الأمراء المتمردين في المنطقة العربية على الدولة العثمانية، أو الطامحين إلى الاستقلال عنها؛ على أن الصراع الروسي/العثماني لم يكن منحصرا في منطقة القوقاز فقط، بل تعداه إلى أوكرانيا وأوروبا الشرقية والبلقان وبحر إيجة، وحتى جنوب البحر المتوسط في أهم أقطاره مصر والشام.

وبذلك تكون أطماع الروس في المنطقة العربية الخاضعة للعثمانيين سبقت الغزو الفرنسي، الذي جاء بعد ذلك بأقل من عقد في حملة نابليون بونابرت (ت 1236هـ/1821م) على مصر وسواحل الشام سنة 1213هـ/1798م، ثم الاحتلال البريطاني لمصر -بعد ذلك بنحو قرن- سنة 1299هـ/1882م.

مقاومة أهلية

انتصرت الجبهة الشرقية العثمانية في القوقاز على الروس بفضل مقاومة الشيشان والداغستان الشرسة، لكن ذلك صاحبه انهيار الجبهة الغربية في القِرَم وبولندا ورومانيا، وأُجبِرت الدولة العثمانية على توقيع "اتفاقية قينارجه" سنة 1188هـ/1774م، وبمقتضى هذه المعاهدة تخلت الدولة العثمانية عن خانية القِرَم بإعلان استقلالها في جنوبي أوكرانيا وشمالي البحر الأسود، بعد أن كانت قد سقطت تحت السيادة الروسية الفعلية.

كما منحت الاتفاقية للروس حق حماية السكان الأرثوذكس في كامل الدولة العثمانية، وهو ما كان ذريعة للتدخل الروسي في شؤون العثمانيين فيما بعد، بل إنها أعطت للروس حرية الملاحة في البحر الأسود والمضايق العثمانية دون رقيب؛ وفقا للمؤرخ محمد فريد بك في ‘تاريخ الدولة العلية العثمانية‘.

وبتخلي الدولة العثمانية عن خانية القِرَم في جنوبي أوكرانيا وشمالي القوقاز، وما صاحب ذلك من ضعف للقوة العثمانية؛ فُتح الطريق أمام الروس للنزول إلى القوقاز والبحر الأسود بعد أن مهّدوا الطرق هندسيًا أمام جيوشهم، فتقدّمت صوب شمالي ووسط وجنوبي القوقاز سنة 1197هـ/1783م.

وفي تلك السنة بدأت المقاومة القوقازية الشيشانية للغزو الروسي الزاحف بقوة، وقاد هذه المقاومة الأئمة من العلماء ورجال الصوفية الذين أدرك المسلمون في هذه المناطق مدى الحاجة إلى وجودهم في هذه اللحظات العصيبة، لملء الفراغ الديني القيادي الذي أعقب انسحاب العثمانيين من المشهد القوقازي.

ومع تبعية جورجيا وأرمينيا في الجنوب لروسيا القيصرية؛ انطلق المحتل الروسي للسيطرة على بقية أراضي الشراكسة المسلمين في مناطق شعوب الأديغيا والشيشان والأبخاز والداغستان والقبارطين والكوبان وغيرها، وفي كل تلك البقاع كان القانون الرئيسي الذي تستخدمه روسيا هو القوة ولا شيء غيرها.

وقد اعترف أحد جنرالاتهم ذات مرة بذلك فقال: "وحدَه الخوف من الأسلحة الروسية يمكنه أن يُبقي الجبليين (= الشركس) في حالة إذعان...، نحن بحاجة إلى الأراضي الشركسية، ولكن ليست بنا أية حاجة إلى الشراكسة أنفسهم"؛ وفقا لما نقله الباحث قادر إسحق ناتخو في كتابه ‘التاريخ الشركسي‘.

وطبقا لما يرويه الدكتور شوكت المفتي -في كتابه ‘أبطال وأباطرة في تاريخ القوقاز‘- عن مقاومة شعوب القوقاز المسلمة للغزو الروسي لمناطقهم؛ فإنه في بداية هذا الغزو أعلن الشيشانيون والداغستان اختيارهم الإمام منصور الداغستاني (ت 1208هـ/1794م) في حدود عام 1197هـ/1783م قائدًا للمقاومة القوقازية.

وكان منصور عالما فقيها وصوفيًا له مريدون كثيرون في مناطق داغستان والشيشان، وقد استمرت عمليات المقاومة القوقازية -تحت قيادته قبل أسْر الروس إياه سنة 1205هـ/1791م- ثماني سنوات، اتخذ فيها الشيشانيون تكتيك حروب العصابات فملؤوا غابات تلك المناطق بجثث الروس.

إبادة شاملة

ويضيف شوكت المفتي أنه في هذه المعارك حشد الإمام منصور الداغستاني المتطوعين والمجاهدين من قوميات داغستان والشيشان وكوبان وقبرطاي والنوغاي، واستطاع تكوين جيش ضخم منهم أوقع هزيمة ثقيلة بالجيش الروسي الذي أرسلته الإمبراطورية كاترينا الثانية، فقضى جيش الإمام منصور على الكولونيل "بيري" بالإضافة إلى ستمئة جندي آخرين مددجين بأفضل الأسلحة وأحدثها آنذاك.

كما كبّد الإمام منصور الروس خسارة ثقيلة بقتله ثلاثة آلاف جندي منهم سنة 1201هـ/1787م حين هاجموا قلعة "أنابا" على ساحل البحر الأسود، وهو الهجوم الذي استمر ثلاث سنوات وانتهى بأسْر الإمام منصور ونقْله إلى موسكو، حيث استشهد في سجنه.

عندما رأى الروس شدة مقاومة مسلمي القوقاز لأطماعهم التوسعية؛ لجؤوا إلى وضع خطط جديدة اعتمدت على نشر التنصير بين الشركس في القوقاز الشمالي، وحين فشلت مساعي التنصر انتقلوا إلى سياسة الأرض المحروقة وحرب الإبادة الكاملة لاحتلال منطقة "قبرطاي" التي تعدّ بوابة القوقاز الشمالي.

وفي سنة 1219هـ/1804م؛ قامت القوات القيصرية الروسية بنهب كامل لما في هذه البلاد من المؤن والمواشي، وقتل أهلها وتشتيت من بقي منهم حيا، فقد دمرت هذه القوات 200 قرية، وأحرقت 9085 بيتًا و110 مساجد، وانتشر مرض الطاعون بين الشركس الذين هربوا إلى الغابات والجبال. ولهذه الأسباب فإن "عدد السكان الشراكسة قد انتقص بأعداد كبيرة حتى في المراحل المبكرة لتلك الحرب"؛ طبقا للباحث قادر إسحق ناتخو في ‘التاريخ الشركسي‘.

وأمام وحشية الاحتلال الروسي لمناطقهم في القوقاز، وفي القلب منه الشيشان وداغستان؛ رأى الشركس أن يتسلم قيادةَ المقاومة رجلٌ اشتُهر بالعلم والصلاح وهو الإمام محمد الكمراوي (ت 1245هـ/1832م) الملقب "غازي"، والذي أعلن سنة 1239هـ/1824م الثورة المسلحة العامة على الروس، وهي الثورة التي سُميت لاحقا "ثورة المريدين" لانتماء جنودها إلى الطريقة الصوفية النقشبندية.

ألهبت خطبُ الإمام غازي حماسةَ الجماهير فتناقلتها ألسنتهم عبر جبال القوقاز وقراه، وظهر للمرة الأولى حينذاك اسم الإمام شامل الداغستاني (ت 1287هـ/1870م) الذي أعلن مناصرته الثورة، وقبول زعامة الإمام غازي لهذه المقاومة، ومن ثم استعداده للعمل مساعدا له.

اتسع نطاق هجمات الإمام غازي حتى بلغت نهر "تيرك" (TEREK) بأقصى شمال القوقاز، واستطاع فتح العديد من المراكز والمدن التي احتلها الروس، وأسر نحو 200 روسي، وفي ربيع سنة 1247هـ/1832م هاجم الإمام غازي مدينة "فلادي قوقاز" (عاصمة جمهورية أوسيتيا الشمالية اليوم) التي كانت حينها عاصمة القوقاز فحاصرها مدة من الزمن، وكان هدفه تحريض القبرطاي على الانضمام إلى "ثورة المريدين"، لكن الروس أحبطوا هذا الهجوم.

وفي خريف سنة 1247هـ/1832م قام الروس -مدجَّجين بأحدث المدافع والأسلحة النارية التي لم يكن الشراكسة يملكون مثلها- بتنفيذ هجمة شرسة على عاصمة الثورة "غيمري" في داغستان، وهي المعركة التي استشهد فيها الإمام غازي؛ حسب المؤرخ محمود عبد الرحمن في ‘تاريخ القوقاز‘.

صمود لافت

صمود لافت

إثر استشهاد الإمام غازي؛ قاد المقاومة الشيشانية والقوقازية خليفته الإمام شامل الداغستاني (ت 1288هـ/1871م) الذي كان فقيها قاضيا وشيخا صوفيا، وقد استمرت الثورة تحت قيادته قرابة ثلاثين عامًا متواصلة (1247 -1275هـ/1832-1859م).

لقد رأى الإمام شامل أن أفضل الفرسان وأقوى الشعوب القوقازية صلابة في مواجهة الاحتلال الروسي إنما هم شعب الشيشان، ومن ثم قرر الانتقال من داغستان -بلده الأصلي- إلى أرض الشيشان رافعا شعار: "الشهادة أو النصر".

ورغم أنه تعرض لعدة هزائم في مستهل قيادته للمقاومة؛ فإنه سرعان ما أدرك من خلالها مكامن الضعف في جيشه، وكذا ضرورة توحيد القبائل الشركسية، كما أن طول مدة قيادته للمقاومة الشيشانية والقوقازية عامة ضد الوجود الروسي جعله قائدًا سياسيًا قادرا على التفاوض مع الروس في العديد من المناسبات.

وفي خريف سنة 1254هـ/1838م؛ أطلق الروس حملة عسكرية ضخمة ضد عاصمة المقاومة الشيشانية "أخولفو" محاولين سحق المقاومة، وباحثين عن رأس زعيمها الشيخ شامل. وقد استمرت هذه الحملة 70 يومًا لم يُبقِ فيها الروس حجرًا على حجر، لكن الشيخ شامل استطاع النجاة من هذا الحصار بأعجوبة وهو مثقل بالجراح.

وفي العام التالي؛ تمكن الإمام شامل من لملمة صفوف قواته وإعادة تدريبها، وانطلاقا من الشيشان استطاع جيش المقاومة مجددا انتزاع داغستان من براثن الاحتلال الروسي حوالي سنة 1256-1257هـ/1840-1841م. وفي الأعوام القليلة التالية؛ أبادت جيوش الشيشان وداغستان -بقيادة الإمام شامل- أربعة جيوش روسية، الأمر الذي جعل الروس يتخذون تكتيكًا جديدًا للفصل بين داغستان والشيشان، عبر بناء القلاع وحرق الغابات وتدمير القرى لمنع التواصل بين الجانبين؛ وفقا لمحمود عبد الرحمن في ‘تاريخ القوقاز‘.

في كتاب "مذكرات الإمام شامل" (عنوانه بالتركية: "İmam Şamil’in Hatıratı") الذي ألفه أحد مساعدي الإمام ومرافقيه المقربين اسمه محمد طاهر القراخاني (ت بعد 1287هـ/1870م)؛ نلاحظ اتخاذ الشيخ شامل –وكذلك المقاومة الشيشانية القوقازية من بعده- إستراتيجية حروب العصابات والمباغتة للقوات الروسية، ولا سيما في الغابات والمضايق الجبلية الوعرة، وهي إستراتيجية قديمة تمكنوا من تطويرها وخاصة في غابات "شيلي" (şeli).

بداية النهاية

ففي عاميْ 1265-1267هـ/1849-1851م؛ تعرض الروس لهزيمة مذلة في تلك الغابة إثر حرب استمرت أربعة أشهر كاملة. ومع انطلاق "حرب القِرَم" في خريف 1269هـ/1853م بين العثمانيين -الذين عاونهم الإنجليز والفرنسيون- وروسيا القيصرية؛ اعترف العثمانيون بقيادة الإمام شامل للمقاومة القوقازية ضد الروس، وقرروا دعمه في جهاده المتواصل.

ومن جانبه؛ أرسل الإمام شامل خطته العسكرية إلى السلطان العثماني عبد المجيد الأول (ت 1277هـ/1861م)، وحثه فيها على ضرورة مهاجمة العثمانيين تفليس عاصمة جورجيا لإشغال الروس من الجنوب. لكن العثمانيين لم يستطعوا -بسبب صعوبة أوضاعهم الاقتصادية والعسكرية- إرسال المساعدات اللازمة إلى قوات الإمام شامل. ورغم ذلك؛ فقد عزم الإمام شامل على تنفيذ خطته التي تقضي بتركيز المقاومة في جنوبي القوقاز.

وبانتهاء حرب القِرَم في ربيع 1272هـ/1856م، وخسارة روسيا وجودها مؤقتا في البحر الأسود؛ فإن موسكو جمعت كل طاقتها للقضاء على المقاومة الشيشانية والقوقازية، وقطعت الطريق أمام الدولة العثمانية من الجبهة الإيرانية وجنوبي القوقاز، كما استغلت روسيا الثورات الداخلية التي دعمتها في إمارتيْ البغدان (مولدوفا) والأفلاق (رومانيا)، وانشغال الدولة العثمانية بهذه المشكلات الداخلية.

وهكذا انطلق الروس بكل قوتهم في حرب شرسة على المقاومة الشيشانية والقوقازية، استمرت ثلاثة أعوام استطاعت فيها قواتهم احتلال الشيشان، فأجبرت الشيخ شامل ومن معه على إبرام اتفاقية تتسلم فيها روسيا السيادة على المناطق الداخلية في داغستان والشيشان، مقابل عدم التجنيد العسكري أو أخذ الضرائب من أهالي هذه المناطق، فضلا عن ترك مباشرة الشؤون الداخلية للسكان المحليين.

ورغم أن الاتفاق تضمن نفي الإمام شامل وأربعين من قادة جيشه إلى أراضي الدولة العثمانية؛ فإن قائد الحملة الروسية آنذاك الجنرال بايراتنسكي قَبض على الإمام شامل وأرسله مقيدًا في أغلاله -مع أبنائه ومساعديه- إلى سجن قريب من مدينة سان بطرسبرغ الروسية، حيث قضى الشيخ في ذلك الأسر عشر سنوات كاملة، سُمح له في نهايتها بالهجرة إلى الدولة العثمانية التي استقبله سلطانها عبد العزيز الأول (ت 1292هـ/1875م) بحفاوة، وخصص له ولأسرته معاشًا ثابتًا.

وبعد حياة بطولية فذّة؛ قرر الشيخ شامل وأسرته الاستقرار في مدينة قارص بأقصى شرقي الأناضول قريبا من بلاده القوقاز، ثم سافر لأداء فريضة الحج وفي أثناء عودته توفي وهو في المدينة المنورة سنة 1288هـ/1871م، ليُدفن في مقبرة البقيع قرب المسجد النبوي الشريف؛ حسب المؤرخ التركي مصطفى بوداق كاتب سيرة الإمام شامل في ‘الموسوعة الإسلامية التركية‘.