5 أسئلة تشرح لك لماذا اكتسح "حزب المحافظين" الجميع في بريطانيا

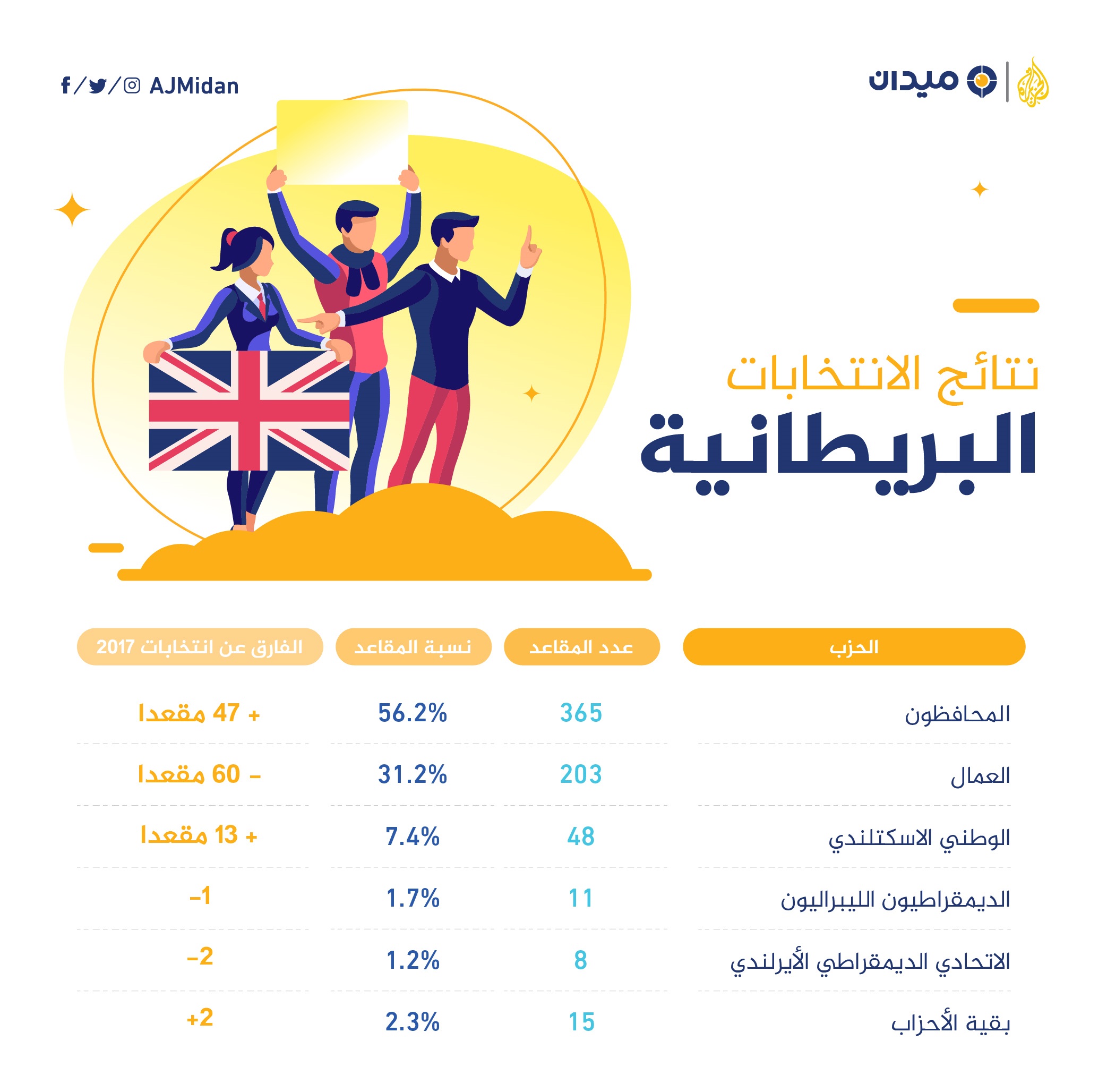

تُعَدُّ الانتخابات البريطانية الأخيرة فرصة مُغرية بلا شك لإجراء المقارنات التاريخية وصياغة العناوين الإعلامية البراقة، فعلى جانب حزب المحافظين الفائز فإن نجاح أي حزب في أي مكان في تحصيل 47 مقعدا إضافيا على ما حققه في الانتخابات السابقة التي أُجريت قبل عام ونصف فقط يُعَدُّ وحده إنجازا بكل المقاييس كما فعلها المحافظون، وعلى جانب حزب العمال الخاسر فإن فقدان قرابة 60 مقعدا خلال الفترة نفسها يُعَدُّ تعريفا نموذجيا للأداء الانتخابي الكارثي، وإذا أضفنا إلى ذلك أن فوز المحافظين يُعَدُّ هو الأكبر للحزب منذ الانتخابات التي فازت بها مارغريت تاتشر عام 1987، وأن أداء حزب العمال هو الأسوأ لهم منذ عام 1935، فإن الخلطة المثالية للإثارة الإعلامية تكون قد اكتملت بالفعل في هذه الملحمة الانتخابية.

لكن الأمر لا يتعلّق هنا بالعناوين الصحفية والتغطيات الإعلامية بقدر ما يتعلّق بالحقائق التي عكستها الانتخابات على الأرض، فرئيس الوزراء "بوريس جونسون"، الذي صعد لمقعده قبل 6 أشهر فقط من الآن على رأس حكومة أقلية مع توقعات سياسية قاتمة لحكمه؛ نجح في العودة مجددا للسلطة على رأس حكومة قوية بأغلبية مطلقة بواقع 365 مقعدا من 650 مقعدا هي إجمالي عدد مقاعد مجلس العموم، ومن ثم أصبح في وضع سانح لتمرير رؤيته للخروج من الاتحاد الأوروبي دون أي مضايقات برلمانية تُذكر، وهو ما حدث بالفعل منذ أيام قليلة بعد تمرير مجلس العموم لخطة جونسون بأغلبية تأييد بلغت 124 صوتا، أما حزب العمال بقيادة جيرمي كوربين فلقد فَقَدَ جميع المزايا السياسية التي جمعها منذ أدائه السياسي الجيد نسبيا في انتخابات عام 2017، وأصبح من الواضح أن الحزب يُعاني من أزمة وجودية حقيقية، مع تكهنات(1) حول قرب انكسار ثنائية "العمال/المحافظين" التي هيمنت على السياسة البريطانية قرابة مئة عام.

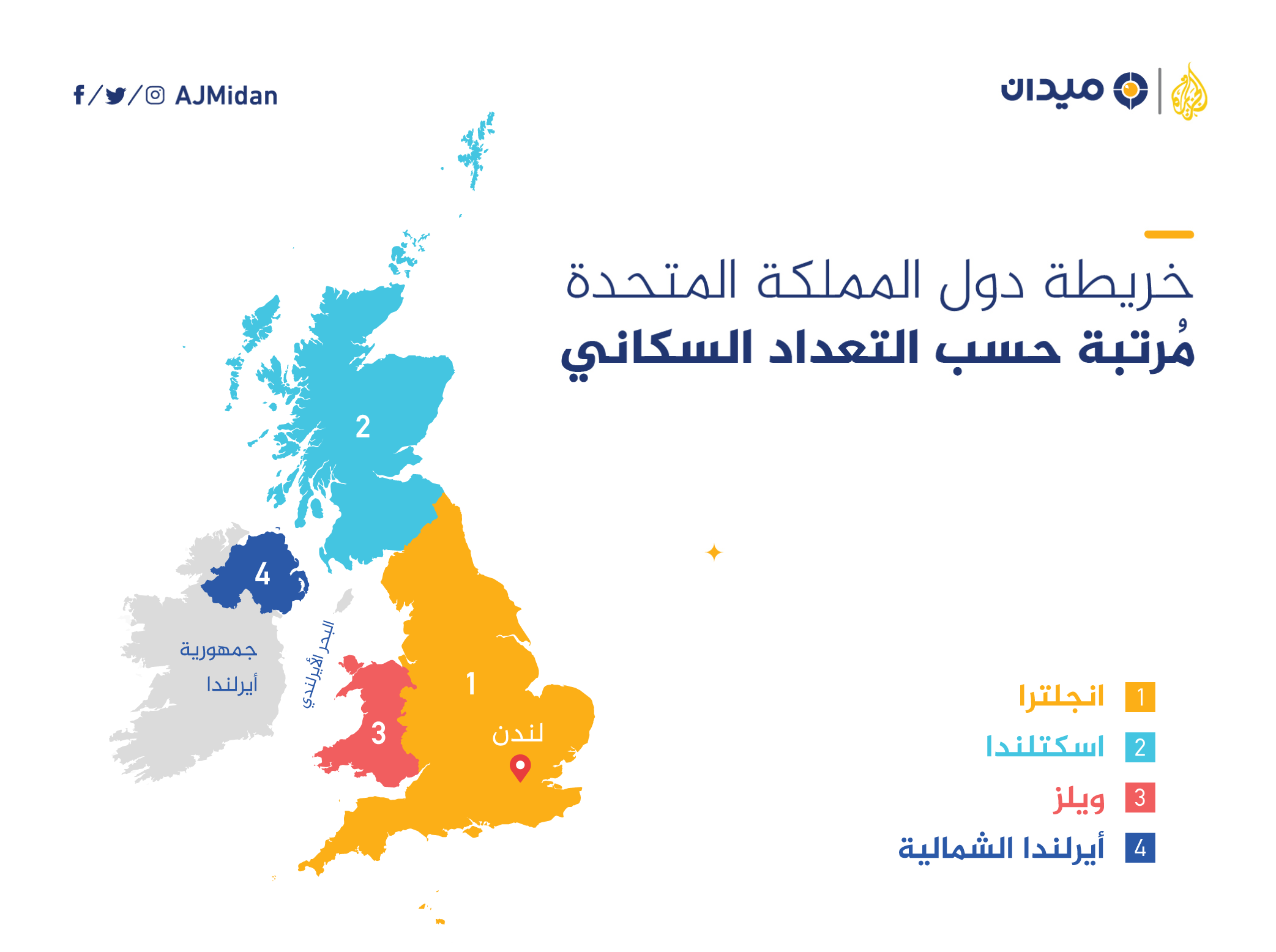

بخلاف ذلك، يبدو أن تأثير هذه الانتخابات سيتعدّى الديناميات الحزبية للسياسة البريطانية، وصولا إلى التأثير في العلاقات التاريخية بين دول الاتحاد البريطاني التي تضم إضافة إلى إنجلترا كلًّا من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في ظل تنامي الخلافات بين لندن وكلٍّ من إدنبرة (اسكتلندا) وبلفاست (أيرلندا الشمالية) على وجه الخصوص بسبب البريكست، ومع كون الانتخابات قد برهنت مجددا، وبما لا يدع مجالا للشك، على رغبة معظم البريطانيين في الخروج من الاتحاد الأوروبي وقطع الطريق على جميع المطالبات بإجراء تصويت ثانٍ، فإن تلك الانتخابات ستُلقي بظلالها على السياسة الخارجية البريطانية أيضا، حيث من المتوقَّع أن تشهد الولاية الحالية للمحافظين أكبر قدر من التباعد السياسي والاقتصادي والتنظيمي بين بريطانيا ومحيطها الأوروبي، مع انجراف شديد وغير مسبوق للسياسة البريطانية نحو الضفة الأخرى من الأطلسي، وتحديدا إلى الولايات المتحدة الأميركية.

يمكن القول إن تساقط أحجار الدومينو في بريطانيا بدأ فعليا عام 2013 حين تعهّد رئيس الوزراء البريطاني وقتها ديفيد كاميرون بإجراء استفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حال فاز المحافظون بالانتخابات المقررة في ذلك التوقيت، وبحلول يونيو/حزيران عام 2016 كان كاميرون قادرا أخيرا على الوفاء بوعده وإجراء الاستفتاء المُنتظَر مع خيارين واضحين لا ثالث لهما: إما البقاء في الاتحاد الأوروبي وإما الخروج بشكل نهائي.

في هذه الأجواء، بزغ نجم(2) عمدة لندن وعضو حزب المحافظين "بوريس جونسون"، الذي قرر على الفور تبني حملة للدعوة للخروج من الاتحاد الأوروبي في مواجهة كاميرون نفسه الذي دعم خطة البقاء، حملة استخدم خلالها جونسون الأكاذيب وأنصاف الحقائق للترويج لخطة للخروج البريطاني، مثل ادّعائه أن بلاده تدفع 350 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا للاتحاد الأوروبي، وبالفعل نجحت حملة جونسون في اجتذاب البريطانيين خاصة من الناخبين الأكبر سِنًّا، ونجح في النهاية في حسم معركة التصويت لصالحه حيث قرر 52% من البريطانيين التصويت لصالح الخروج من الاتحاد.

في أعقاب الاستفتاء، استقال "كاميرون"، وبات الطريق مهيئا أمام "جونسون" للفوز برئاسة الوزراء وقيادة خطة الخروج البريطاني، لكنّ خلافا دبّ بينه وبين شريكه السابق في حملة بريكست ووزير العدل آنذاك "مايكل جوف" أدّى إلى انهيار أحلامه وذهاب رئاسة الوزراء بشكل اضطراري لوزيرة الداخلية آنذاك "تيريزا ماي"، مَن قامت بتعيين "جونسون" وزيرا للخارجية، إلا أنه لم يستمر طويلا في منصبه حيث استقال بعد عامين فقط احتجاجا على تعامل رئيسة الوزراء مع ملف الخروج البريطاني.

غير أن "ماي" فشلت على مدار ثلاثة أعوام في تقديم خطة للخروج البريطاني تُوفِّق بين شروط وتطلُّعات المشرّعين البريطانيين وبين الضوابط التي فرضها الاتحاد الأوروبي، ما اضطرها في النهاية لتقديم استقالتها في يوليو/تموز الماضي، مفسحة المجال مجددا أمام "جونسون" الذي اقتنص الفرصة هذه المرة ونجح في الفوز برئاسة الحزب الحاكم ورئاسة وزراء بريطانيا بالتبعية، متعهِّدا بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي المقرر وقتها في 31 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، حتى لو اضطر لفعل ذلك بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، في نهج عُرف إعلاميا باسم "الخروج الخشن".

لكن مهمة "جونسون" في فعل ذلك لم تكن سهلة على الإطلاق خاصة مع قيادته لحكومة أقلية لا تحظى بالتأييد الكافي داخل مجلس العموم الذي يُعارض معظم أعضائه الخروج بدون صفقة، وهو ما أدّى إلى استنفاد جونسون الأشهر الأولى من ولايته في صراعات مع المشرّعين والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى خطة للخروج، سجالات دفعت "جونسون" لمحاولة استغلال سلطاته عبر تعليق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يعود البرلمان للعمل بموجب حكم من المحكمة العليا، وقد تسبّبت هذه السجالات المحتدمة، إضافة إلى رفض أعضاء البرلمان الموافقة على خطته للخروج؛ تسبّبت في دفع جونسون لدعوة المعارضة لتنظيم انتخابات مُبكِّرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وهي الانتخابات التي فاز فيها المحافظون بأغلبية كبيرة تؤهِّلهم لتشكيل حكومة بمفردهم، وسمحت لجونسون بالحصول على تصويت برلماني سهل وشكلي وبأغلبية واضحة لصالح خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي دون حاجة إلى دعم من المعارضة.

يمكن القول إن الانتخابات الأخيرة تُعَدُّ مؤشرا مُضلِّلا للغاية حول مدى شعبية "جونسون" والقبول الذي يحظى به في بريطانيا، حيث لم يكن(3) بوريس جونسون أبدا شخصية سياسية بارعة أو محبوبة في البلاد، وظلّت معدلات تأييده سلبية للغاية بعدما تسبّبت حملته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تقسيم البلاد فعليا إلى شطرين، فضلا عن سُمعته الراسخة باعتباره مُهرِّجا غير جدير بالثقة وتصريحاته العنصرية الواضحة ضد النساء و الأفارقة والمسلمين.

لم يكن فوز المحافظين إذن متعلِّقا بشعبية جونسون أو مواهبه السياسية، رغم أنه أثبت جدارة لا يُستهان به في الدعاية وإدارة الحملات الانتخابية منذ أن ترشَّح لأول مرة لمنصب عمدة لندن في عام 2008، لكنه كان فوزا مرتبطا بشكل أكبر بالأزمات التي يُعاني منها خصومه وتحديدا حزب العمال المعارض الذي يقوده "جيرمي كوربين"، السياسي الذي لا يقل إثارة للجدل في الداخل الإنجليزي عن "جونسون" نفسه.

فمنذ تأسيس حزب العمال قبل 120 عاما تقريبا عام 1900، قدَّم الحزب نفسه مُتحدِّثا باسم الطبقة العاملة الصناعية في مواجهة جشع الأثرياء من مُلّاك الأراضي ولاحقا من أرباب الشركات الكبرى والطبقات الغنية التي كانت مؤيدة بشكل تقليدي للمحافظين، وهو ما أكسب العمال ثقة الناخبين وحوّله خلال عقدين من تأسيسه إلى ثاني أكبر حزب في البلاد، وواحد من قطبين راسخين للسياسة البريطانية.

خلال السنوات الأخيرة، بدأت الانقسامات الطبقية التي بنى عليها الحزب قاعدة نفوذه في الاختلال بشكل كبير، حيث انجرف المهنيون الحضريون المتعلمون لليسار، فيما بدأت الطبقات العاملة تنجرف بشكل واضح لليمين بفعل الأهمية المتزايدة(4) لقضايا الهجرة والهوية في السياسات الأوروبية، وفي بريطانيا على وجه الخصوص عزَّز البريكست من وتيرة هذا التحوُّل، حيث أصبح سكان المدن من ذوي التعليم المرتفع في طليعة المعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي ما جعلهم أكثر قابلية للتصويت لحزب العمال، فيما أيّد الناخبون الريفيون والأقل تعليما من قواعد حزب العمال التقليدية خطة الخروج وأصبحوا أكثر احتمالا للتصويت لصالح المحافظين.

عكست(5) الانتخابات الأخيرة بشكل واضح عملية إعادة التنظيم هذه، حيث تبيّن أن حزب العمال فقد جزءا كبيرا من شعبيته التقليدية في المدن الصناعية ومعاقل التعدين السابقة في شمال إنجلترا وويلز، فضلا عن اسكتلندا التي انقلبت ضد العمال في وقت سابق، فيما نجح المحافظون في اختراق الجدار العمالي الحديدي في الولايات العمالية السابقة التي صوّتت رغم انتماءاتها الحزبية لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي مثل بيشوب أوكلاند وبولسوفر، ويد كار ووركينجتون، وحتى في بيرنلي حيث حقّق حزب المحافظون أول فوز لهم خلال قرن من الزمان.

بعبارة أخرى، يمكن القول إن بريكست ساهم في تعميق أزمة الهوية التي تُعاني منها السياسة البريطانية برمّتها وحزب العمال على وجه الخصوص، حيث وجد الحزب نفسه يسير على حبل مشدود مع رهانات خاسرة على كلا الطرفين، فإما أن يؤيّد الحزب بشكل كامل الخروج من الاتحاد الأوروبي سعيا لاستقطاب قواعده الراسخة في الولايات العمالية مع المخاطرة بفقدان مؤيديه الجدد من المتعلمين وذوي الوظائف العليا في لندن والولايات الحضرية، وإما أن يدعم الحزب البقاء في أوروبا ويخاطر بفقدان قواعد دعمه التقليدية في الولايات العمالية إلى الأبد.

استغرق الأمر من حزب العمال بقيادة "كوربين"، المعروف شخصيا بمواقفه الناقدة للاتحاد الأوروبي ورؤيته المناهضة للرأسمالية بشكل عام، أسبوعين كاملين من الحملة الانتخابية لتطوير موقف وسط غير متماسك تجاه هذه القضية، حيث أعلن "كوربين" أنه سيدعم إجراء استفتاء ثانٍ حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنه سيتبنّى موقفا محايدا خلال الاستفتاء ولن يدعم خطة بعينها، ومع علمه بضعف الرسالة المتعرجة والمبهمة لحزبه حول "البريكست"، عمل كوربين على إعادة تقديم صورة المعركة الانتخابية من كونها معركة حول بريكست إلى اعتبارها معركة حول السياسة الداخلية وخاصة سياسات التقشُّف وخفض الإنفاق التي تبنّتها حكومة المحافظين خلال السنوات التسع الماضية، والتي تسبّبت في تقليل أوقات عمل المدارس بسبب تقليص أعداد المعلمين، وإغلاق العديد من عيادات الأطباء المحليين، والمكتبات، وحتى مراكز رعاية الأطفال والمسنين، وتقليص أعداد ضباط الشرطة، وحتى تخفيض الإعانات الاجتماعية المُصمَّمة لمواجهة العجز والبطالة.

ومن أجل تحقيق ذلك، قدَّم "كوربين" بيانا اشتراكيا غير مسبوق للعمال تعهّد(6) خلاله بإنفاق مئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية على البنية التحتية والتعليم والوظائف والإعانات، مع وعد بتأميم المرافق وتقديم خدمات حكومية مجانية تشمل توصيل الإنترنت مجانا لجميع المنازل، فضلا عن حزمة من السياسات الخارجية الأخلاقية المخالفة بشكل واضح للمواقف التقليدية للسياسة البريطانية شملت على سبيل المثال الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي تستخدمها في حرب اليمن، وتعهّدات أخرى مثيرة للجدل مثل دعم تقرير المصير في الصحراء الغربية وبابوا الغربية (إحدى مقاطعات إندونيسيا)، والاعتراف بحق سكان جزيرة شاغوس بالعودة إلى ديارهم، وهي جزيرة أخلتها بريطانيا قسرا في الستينيات للسماح بإقامة قاعدة عسكرية أميركية.

غير أن بيان كوربين وسياسته الانتخابية المثيرة للجدل فشلا(7) على ما يبدو في إقناع الناخبين البريطانيين في مواجهة الرسالة البسيطة جدا لحزب المحافظين الذي ركّز على الناخبين الذين اكتسبهم خلال استفتاء عام 2016، مع رسالة واضحة ومختصرة هي إنهاء اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومع زيادة الجدل حول شخصية كوربين نفسه بسبب الاتهامات الموجَّهة له بـ "معاداة السامية" وتصريحاته العدائية ضد الولايات المتحدة، أصبح الرجل أقل قادة حزب العمل شعبية منذ السبعينيات تقريبا، ولم يكن من المُستغرَب أن يحصل على أرقام منخفضة في الاستطلاعات الشعبية تفوّقت حتى على الأرقام السلبية لرئيس الوزراء "جونسون"، أرقام تُوِّجت في النهاية بأداء انتخابي "كارثي"، بحد وصف "جون ماكدويل" السياسي العمالي البارز ومستشار الظل في حكومة حزب العمال المعارضة.

كان من المتوقَّع أن يحرص "جونسون" منذ اللحظة الأولى على الوفاء بالوعد الأبرز الذي قطعه أمام ناخبيه وإنهاء حالة عدم اليقين بشأن علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، وكانت الخطوة الأولى في هذا الصدد سهلة نسبيا(8)، فمع امتلاكه للأغلبية البرلمانية اللازمة كان رئيس الوزراء قادرا على تمرير خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي من برلمان البلاد قبل الموعد النهائي الجديد المقرر في نهاية يناير/كانون الثاني 2020، في انتظار موافقة الملكة ومن ثم إقرارها من البرلمان الأوروبي.

لكن التصويت البرلماني لم يكن مجرد بداية لرحلة طويلة وشاقة، ففي أعقاب مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد من المقرَّر أن تبقى عضوا في السوق الموحدة الأوروبية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، بما يعني أن حركة الأفراد والسلع ورؤوس الأموال بين بريطانيا والاتحاد ستبقى كما هي بلا تغيير حتى ذلك التاريخ المحدد لنهاية المهلة المقررة للاتفاق على الإجراءات التنفيذية للخروج البريطاني، بما يشمل توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين لندن وبروكسل.

غير أن هذا الجدول الزمني يُعَدُّ طموحا(9) للغاية لإيجاد توافق آراء بسبب تعقيدات الصفقة المُنتظرَة، خاصة في ظل إصرار الاتحاد الأوروبي على امتثال بريطانيا لمعايير الاتحاد في قضايا البيئة وحقوق العمال والضرائب ولوائح مساندة الدولة للشركات، وهي مطالب تتعارض مع تعهّدات الحكومة البريطانية يجعل اقتصاد البلاد أكثر تنافسية من خلال الابتعاد عن قواعد الاتحاد الأوروبي، وفي ظل مقاومة بروكسل المتوقَّعة لمطالبات لندن بإدراج قطاع الخدمات المالية شديد التنافسية في أي صفقة محتملة، فضلا عن الخلافات التفصيلية الأخرى التي تشمل مطالبات الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على حقوق الوصول لمياه الصيد البريطانية.

يعني ذلك أن حكومة بوريس جونسون ستكون أمام ثلاثة خيارات(10) لا رابع لها، فإما أن توفي بتعهّداتها على أي حال وتتم اتفاقية الخروج من الاتحاد بدون صفقة تجارية بحلول نهاية عام 2020، بما يعني أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيكونان مجبرين على التجارة مع بعضهما بعضا وفق قواعد وتعريفات منظمة التجارة العالمية بداية من عام 2021، وهو احتمال غير مرجَّح بالنظر لمخاطر الخروج الخشن على الاقتصاد البريطاني وحتى على السياسات الداخلية للبلاد، وإما أن يُقدِّم أحد الطرفين تنازلات كبرى خلال فترة قصيرة، وهو احتمال ضئيل أيضا بالنظر لرغبة بريطانيا في إنجاز خروج بأقل خسائر ممكنة، ورغبة أوروبا في المقابل في فرض تكاليف كبيرة(11) على بريطانيا بسبب المغادرة لكبح الدعوات المماثلة لمغادرة الاتحاد في بعض الدول الأخرى مثل إيطاليا والمجر وبولندا.

ويبقى الاحتمال الثالث هو قيام جونسون بكسر وعوده لناخبيه جزئيا وطلب تمديد فترة التفاوض على الاتفاق قبيل منتصف العام المقبل، ورغم أن جونسون قد تعهّد من قبل بعدم اللجوء لخيار التمديد؛ فإن التعقيدات المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة قد تُجبره على تغيير رأيه في النهاية، ويُعَدُّ هذا الاحتمال الأخير هو الأكثر ترجيحا، حيث من المقرر أن تتطلّب أي صفقة تجارية مع بريطانيا موافقة البرلمان الأوروبي وكذلك برلمانات الدول الأعضاء المؤسسة بما يعني أنها ستخضع لتدقيق سياسي واقتصادي طويل الأمد من غير المرجّح أن ينتهي في عام 2020.

رغم كل تلك التعقيدات المرتبطة بالبريكست، فإن السجالات بين لندن وبروكسل حول الخروج البريطاني ستكون هيّنة مقارنة بالصراعات المتوقَّعة داخل المملكة المتحدة نفسها، وتحديدا حول طريقة إدارة لندن لعلاقاتها مع حكومات اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز.

فبالتوازي مع الانتصار الساحق الذي حقّقه حزب المحافظين، حقّق الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد لاستقلال اسكتلندا عن بريطانيا نتائج غير مسبوقة أيضا، حيث حصل على 45% من الأصوات في البلاد، بزيادة 8% عن انتخابات عام 2017، بما يعني حصوله على 48 مقعدا من إجمالي 59 مقعدا مخصصة لاسكتلندا في مجلس العموم، ويُعَدُّ هذا الانتصار على وجه التحديد مؤشرا خطيرا بالنظر إلى أن زعيمة الحزب "نيكولا ستورجن" خاضت الانتخابات مع وعد بإجراء استفتاء جديد لاستقلال اسكتلندا عن بريطانيا، ما يمنحها تفويضا شعبيا واضحا لمتابعة هذا التعهّد، رغم تعهّد جونسون، الذي خسر حزبه نصف مقاعده في اسكتلندا وانخفضت حصته من 13 مقعدا إلى 6 مقاعد فقط، بعدم السماح بإجراء استفتاء آخر في البلاد.

لا يُعَدُّّ الحديث حول استقلال اسكتلندا جديدا على كل حال، حيث سبق للبلاد إجراء استفتاء حول الاستقلال في عام 2014 خسره الانفصاليون بفارق عشر نقاط مئوية لصالح الوحدويين، لكنه عاد للظهور بقوة أعقاب استفتاء "بريكست" بعدما صوّت الاسكتلنديون بأغلبية كبيرة (62%) لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي رغم كون النتيجة النهائية للاستفتاء حُسمت لصالح المغادرة، وهو ما سلّط الضوء مجددا على الاختلاف في النظرة والأولويات بين الشعوب في لندن وإدنبرة، حيث تُظهِر استطلاعات الرأي الحديثة في إدنبرة تفوقا ضعيفا للوحدويين بهامش يتراوح بين 1 إلى 6%، وهي نسبة لا يمكن الوثوق بها حال الذهاب إلى استفتاء جديد خاصة إذا تزامن ذلك مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكنّ إجراء استفتاء جديد في اسكتلندا يتطلّب من الناحية النظرية موافقة الحكومة في لندن، وهو أمر مُستبعَد في الوقت الراهن، ومع ذلك، فإن رفض شارع "داونينغ" الحاكم المحتمل لإجراء الاستفتاء من المقرر أن يُعزِّز حركة الاستقلال القومية ويخلق المزيد من المشكلات للحكومة البريطانية، وفي هذه الحالة فإن الحزب الوطني الاسكتلندي سيُراهن على الوقت وخوض حرب مطوَّلة مع لندن حول مشروعية الاستفتاء الجديد، على أمل أن حصول العاصمة على صفقة خروج سيئة أو الخروج بدون صفقة نهائيا سيُعزِّز أسهم المؤيدين للاستقلال.

لكن الاستقلال سيكون أكثر صعوبة من الناحيتين التقنية والاقتصادية بمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد، مع نقاشات صعبة مُنتظرَة حول الحملة والحدود والروابط التجارية والتنظيمية، وهي نقاشات سيكون إجراؤها صعبا بالتزامن مع الخروج، ويعني ذلك أن السيناريو المرجَّح هو استمرار حالة الكرّ والفرّ بين لندن وإدنبرة حتى موعد انتخابات البرلمان الاسكتلندي في 2021، لكن بريطانيا لن تكون قادرة على مقاومة الدعوات لاستفتاء ثانٍ حال اختار الاسكتلنديون التصويت مجددا للحزب الوطني عام 2021.

بالمثل، تواجه لندن أزمة لا تقل خطورة وإلحاحا في أيرلندا الشمالية، حيث تُعَدُّ مسألة الحدود الأيرلندية، أي تنظيم الحدود بين مقاطعة أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وبين جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، إحدى أكثر القضايا الشائكة في مفاوضات لندن مع أوروبا، وفي ظل عدم رغبة الطرفين في فرض حدود لتقسيم جزيرة أيرلندا، طالب الاتحاد الأوروبي ببقاء أيرلندا البريطانية جزءا من الاتحاد الجمركي الأوروبي لفترة غير معلومة، وهو اقتراح رفضته بريطانيا لأنه سيُبقي جزءا من أراضيها مرتبطا بالاتحاد الأوروبي.

وكبديل عن ذلك، وافق جونسون على إجراء فحص جمركي للبضائع المنقولة عبر البحر الأيرلندي من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، وهو ما أثار غضب النقابيين البروتستانت من الموالين للندن الذين اعتبروا الاتفاقية بمنزلة توحيد قسري لأيرلندا، أو على الأقل فصل لأيرلندا الشمالية عن بريطانيا، وهو ما دفع المجموعات النقابية للتهديد بغلق الموانئ واتخاذ تدابير لتعطيل التجارة مع أيرلندا حال إجراء أي عمليات تفتيش، لكن على عكس الحكومة السابقة التي كانت بحاجة إلى أصوات النواب العشرة للحزب الاتحادي الديمقراطي الأيرلندي في البرلمان لتأمين أغلبية ضيقة، فإن الحكومة الحالية تمتلك أغلبية مُطلَقة تسمح لها نسبيا بتجاهل أصوات النقابيين الأيرلنديين في الحزب الاتحادي الذي خسر مقعدين خلال الانتخابات الأخيرة.

لكن مشكلة لندن مع أيرلندا الشمالية ليست مقصورة على النقابيين فقط، فكما هو الحال في اسكتلندا، حقّق القوميون الكاثوليك المناهضون لبريطانيا والداعون إلى أيرلندا موحدة تقدُّما على النقابيين لأول مرة منذ تقسيم أيرلندا عام 1921، وهو ما أدّى إلى ظهور دعوات لإجراء استفتاء على توحيد جزيرة أيرلندا، رغم أن هذا الحدث يمكن أن يستغرق سنوات على الأقل.

في غضون ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي على دراية بالوضع في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية ويسعى لاستخدامه للضغط على بريطانيا للوصول لاتفاقية تجارية مواتية، مستغلا الانقسامات الداخلية الواضحة في المملكة المتحدة خاصة في اسكتلندا التي تُعَدُّ أكثر ارتباطا بالاتحاد الأوروبي، فضلا عن كونها أكبر مساحة وأغنى وأكثر اكتظاظا بالسكان من أيرلندا الشمالية، والأهم أنها تتشارك البر مباشرة مع إنجلترا وويلز بخلاف أيرلندا الشمالية المفصولة عن بريطانيا بواسطة البحر الأيرلندي.

حسنا، هناك الكثير مما يجمع بوريس جونسون ودونالد ترامب، ليس فقط أن بوريس جونسون وُلد في نيويورك ولم يتخلَّ عن جواز سفره الأميركي إلا في وقت قريب، ولا أن كلًّا منهما ينحدر من عائلة أرستقراطية ثرية بشكل عام، ولا حتى ولعهما المشترك بالبلاغة الشعبوية وميلهما إلى التلاعب بالحقائق، ولكن التشابه الأكبر بينهما اليوم يكمن في طبيعة الدولة التي يحكمها، حيث يعتقد كثيرون أن بريطانيا تحت حكم جونسون، ورغم أنها ستظل بلدا أوروبيا من الناحية الجغرافية، ستكون على المستوى النفسي والسياسي أقرب إلى ولاية أطلسية أميركية، مع مستوى منخفض من التنظيم، وعبء أقل تتحمله الدولة، وقبضة تاتشرية لا ترحم للشركات العملاقة، وزعيم سياسي يرتدي ثوبا أقرب لثياب رجال الأعمال منه إلى بزات السياسيين.

يُدرك ترامب وجونسون نفسيهما ذلك التشابه بينهما على ما يبدو، لذلك فإن الرئيس الأميركي كان حريصا على تهنئة شبيهه البريطاني سريعا بفوزه الكبير، مغازلا هو الآخر أحلام الناخبين البريطانيين بإمكانية إبرام اتفاق تجاري جديد وهائل بين بريطانيا وبلاده بعد إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي، اتفاق يرى ترامب أنه سيكون أكبر بكثير وأكثر ربحية من أي اتفاق يمكن عقده مع الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن العلاقة الخاصة بين واشنطن ولندن تُعَدُّ أسبق بكثير من فترتَيْ ترامب وجونسون وتعود لزمان الحرب العالمية الثانية حين دعم البلدان تأسيس نظام دولي جديد قائم على الديمقراطية الليبرالية والتجارة الحرة، وأقاما معا تحالفا قويا في الهيئات الدولية مثل مجلس الأمن وحلف الناتو، بخلاف لعب بريطانيا لاحقا لدور حلقة الوصل بين واشنطن وأوروبا، رغم ذلك فإن هذه العلاقة الخاصة تعرّضت لهزّة كبيرة منذ صعود ترامب للسلطة مطلع عام 2017، مع سياسته الجديدة "أميركا أولا" التي تركت البريطانيين في حيرة حول تحالفهم التاريخي مع الأميركيين، وظهر ذلك بوضوح في واقعة المذكرات المسربة للسفير البريطاني لدى الولايات المتحدة "كيم داروش" والتي وصفت الرئيس الأميركي بأنه "أحمق وغير كفء"، ما دفع ترامب لشن انتقادات لاذعة ضد السفير وضد الحكومة البريطانية بقيادة "تيريزا ماي" بأكملها.

بالنسبة للندن، لم يكن الخلاف مع واشنطن ليأتي في وقت أسوأ من ذلك، ففي الوقت الذي تشهد فيه علاقات لندن مع بروكسل توترا كبيرا بفعل بريكست، فإنها أصبحت أكثر حاجة إلى الولايات المتحدة كحليف موثوق به في مجالات التجارة والأمن، لكن أسلوب الإدارة الشخصي والتوجّهات السياسية الأحادية لبيت ترامب الأبيض عمّقت الخلافات بين العاصمتين، وفي الوقت نفسه كانت حكومة "ماي" السابقة حريصة على الحفاظ على السياسة البريطانية طويلة الأمد التي سعت تاريخيا لإيجاد توازن بين أوروبا وأميركا وإيجاد مساحة للمناورة حتى في أوج نزاعها مع القارة العجوز، حيث فضّلت الانحياز إلى أوروبا في الكثير من قضايا الخلاف عبر الأطلسي، حيث رفضت الحكومة البريطانية على سبيل المثال الانضمام إلى حملة الضغط الأميركية ضد إيران، وعملت لفترة مع شركائها الأوروبيين من أجل إنشاء آلية مالية جديدة لتعزيز التجارة مع طهران خارج إطار العقوبات الأميركية.

وحتى بعد أن استولت إيران على ناقلة نفطية ترفع العلم البريطاني؛ فضّلت "ماي" إرسال قوات بحرية للخليج العربي تحت قيادة أوروبية بدلا من الانضواء تحت لواء أميركي، وقبل ذلك رفضت بريطانيا الاستجابة للنداءات الأميركية للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وانحازت إلى موقف أوروبا وباريس، وفي حين هاجم ترامب حلف الناتو في أكثر من مناسبة، فإن لندن لم تفوِّت فرصة لإعلان تمسُّكها الإستراتيجي بالحلف وتقديرها لدوره في حماية العالم الغربي.

لم تحظَ هذه المواقف البريطانية برضا ترامب بكل تأكيد، لذلك فإن الرئيس الأميركي لم يُخفِ سعادته باستقالة "ماي" في وقت لاحق وتولي "جونسون" المسؤولية، ومع صعود جونسون، بدأت العلاقة الخاصة بين بريطانيا والولايات المتحدة في العودة تدريجيا، لكن على حساب تلاشي المسحة الاستقلالية للسياسة البريطانية، حيث تسبّبت سياسات جونسون المتشدّدة ضد أوروبا في حرق جميع جسور التواصل مع القارة، وخاصة مع ألمانيا الزعيم الفعلي للاتحاد الأوروبي.

مثله مثل جميع المؤيدين للبريكست، يحمل جونسون توجهات أطلسية، بمعنى أنه يُقدِّم العلاقات مع الولايات المتحدة على العلاقات مع أوروبا، لكن المشكلة الرئيسة هي أن بريطانيا جونسون، وبعد أن تتم خروجها مع الاتحاد الأوروبي، لن يكون لديها ما تُقدِّمه حقيقة على طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة التي يبلغ حجم اقتصادها اليوم سبعة أضعاف الاقتصاد البريطاني، بما يعني أن لندن لن يكون بمقدورها الوصول لاتفاق تجاري عادل مع الأميركيين خاصة في عهد ترامب.

بخلاف ذلك، فإن لندن سيكون عليها تقديم تنازلات لا تُحصى في مواقفها السياسية من أجل دفع الولايات المتحدة لإبرام الاتفاقية التجارية المُنتظرَة، ربما يكون أقلّها التخلي عن الاتفاق النووي والانضمام إلى حملة "أقصى ضغط" الأميركية ضد إيران والانحياز لرؤى الولايات المتحدة في قضايا الخلاف داخل الناتو، وصولا إلى الانخراط في الحرب التجارية الأميركية ضد الصين، بما يعني أن بريطانيا التي اختارت التنازل طواعية عن موقع الشريك في الاتحاد الأوروبي ربما تضطر مرغبة للقبول بلعب دور الوكالة للسياسة الأميركية في أوروبا، في الوقت الذي سيكون فيه بوريس جونسون أكثر من سعيد بلقب "شبيه ترامب الأوروبي"، ولكنه سيظل في النهاية مجرد شبيه، لا أكثر ولا أقل.